文部科学省は「教育の情報化ビジョン」の中で、21世紀の子供たちには「多様性を尊重し、個に応じた教育」、「協働して新たな価値を生み出す教育」が重要と述べています。

スクールタクトでは、代表の後藤が開発を始めた2010年当初から、「学び合い」を重視し絶えず進化を続けてきました。もちろん、「学び合い」だけでなく、先生が主導する授業、「個」に応じた学び、児童生徒起点の学びなど、さまざまな学びの形に対応しています。

2024年10月27日に開催したイベント、「スクールタクトが描く学びの今と未来~汎用クラウドツールではなく、『教育に特化したツール』だからできること~」では、スクールタクトを活用した学校の「今」、そしてスクールタクトが考える未来の学びへの展望についてお伝えしました。

白杉先生・後藤の対談の様子

この記事では、「スクールタクト」を活用し、子供たちが主体的に学ぶ授業を実践されている都内公立小学校教諭の白杉亮先生にご発表いただいた内容をレポートします。

目次

1. 白杉先生のプロフィール

東京都公立小学校教諭。早稲田大学大学院教育学研究科修了、修士(教育学)。

スクールタクト認定マスターゴールド取得。

数年間の正規教員を経て退職、あえてフリーランス(臨時的任用教員)として育休等の教員の代わりに学級担任をしている。

教育心理学の知見を基に効果的な授業や学級経営のあり方について、日々実践と研究を重ねている。論文「自己調整学習理論に基づく授業技術の分類と考察」が日本教育技術学会・第1回向山洋一教育賞最優秀賞(教育技術賞)受賞。

教育心理学、特に「自己調整学習理論」に関して得た専門見識を、instagramやnoteなどで発信している。

2. スクールタクトの一斉授業型の活用

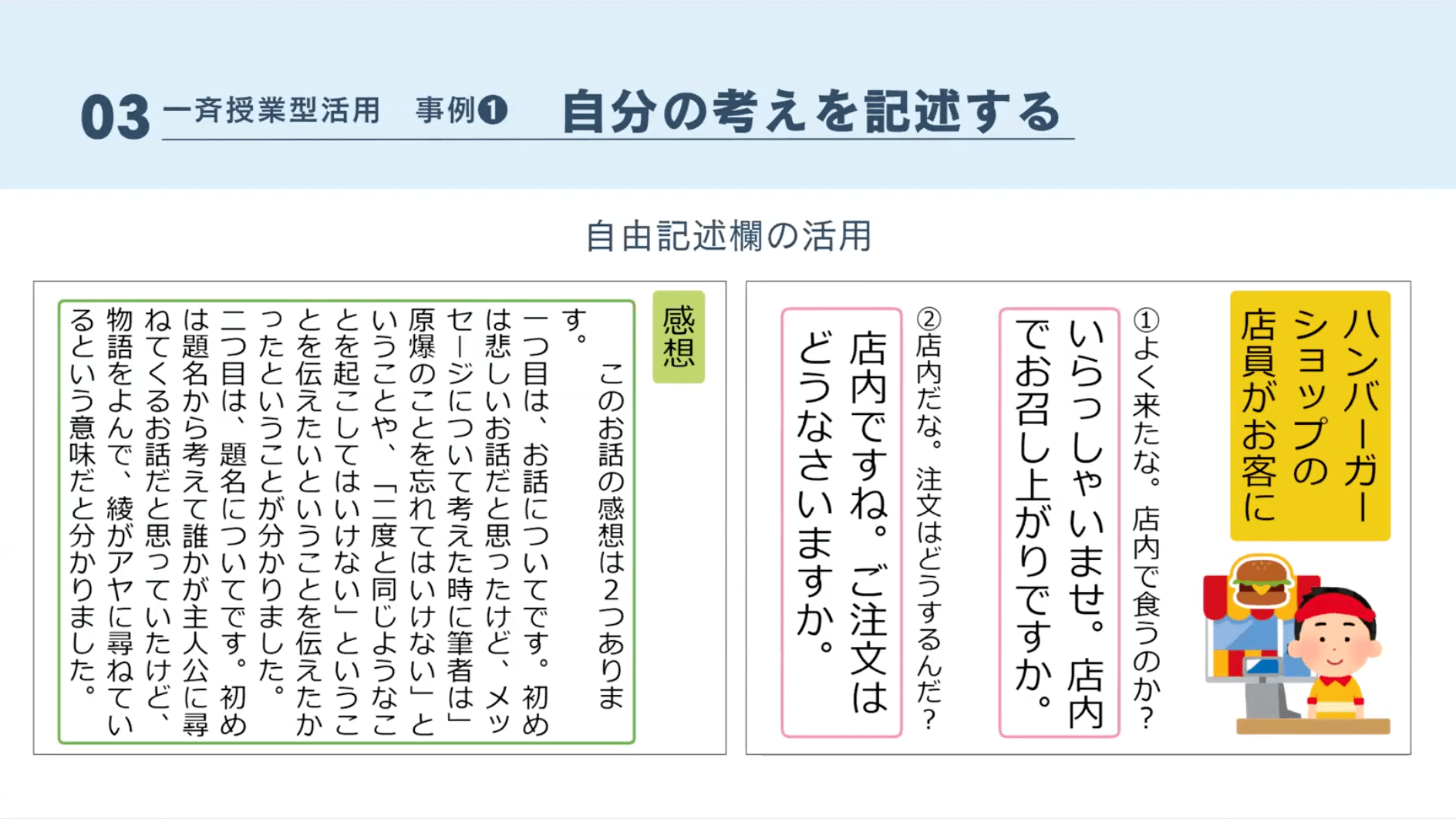

まずは一斉授業型の活用事例をご紹介します。ワークシートやノートの代替としてスクールタクトを活用するイメージです。自由記述やクイズ形式の問題など、さまざまな活用の仕方が可能です。

たとえば、物語文の感想や課題に対する自分の考えを自由記述式の回答欄に入力するなど、これまでは紙のワークシートやノートで行っていたようなものが、最もベーシックな活用方法ではないかと思います。

ワークシートとしての活用事例

スクールタクトでは、手書きで文字を書いたり、タイピングしたり、図や絵を書いたり、写真を貼ったりといろいろな手段で意見や考えをアウトプットすることが可能です。そのため、ノートやプリントでは参加が難しかった児童が、自分に合う表現方法を見つけて学びに取り組めるようになったケースもあります。

逆に、ノートを好む子には、他の児童が見られるようにノートの写真を撮ってスクールタクトに貼って共有してもらうようにしています。ノートとタブレットのバランスはどうすると良いかという議論もありますが、私はそれは子供が決めれば良いのではないかと考えています。

クイズ形式の問題や授業の冒頭での理解度の確認などには、選択形式の回答欄を利用しています。選択肢を用意するだけで、簡単に子供たちの回答を確認することができます。

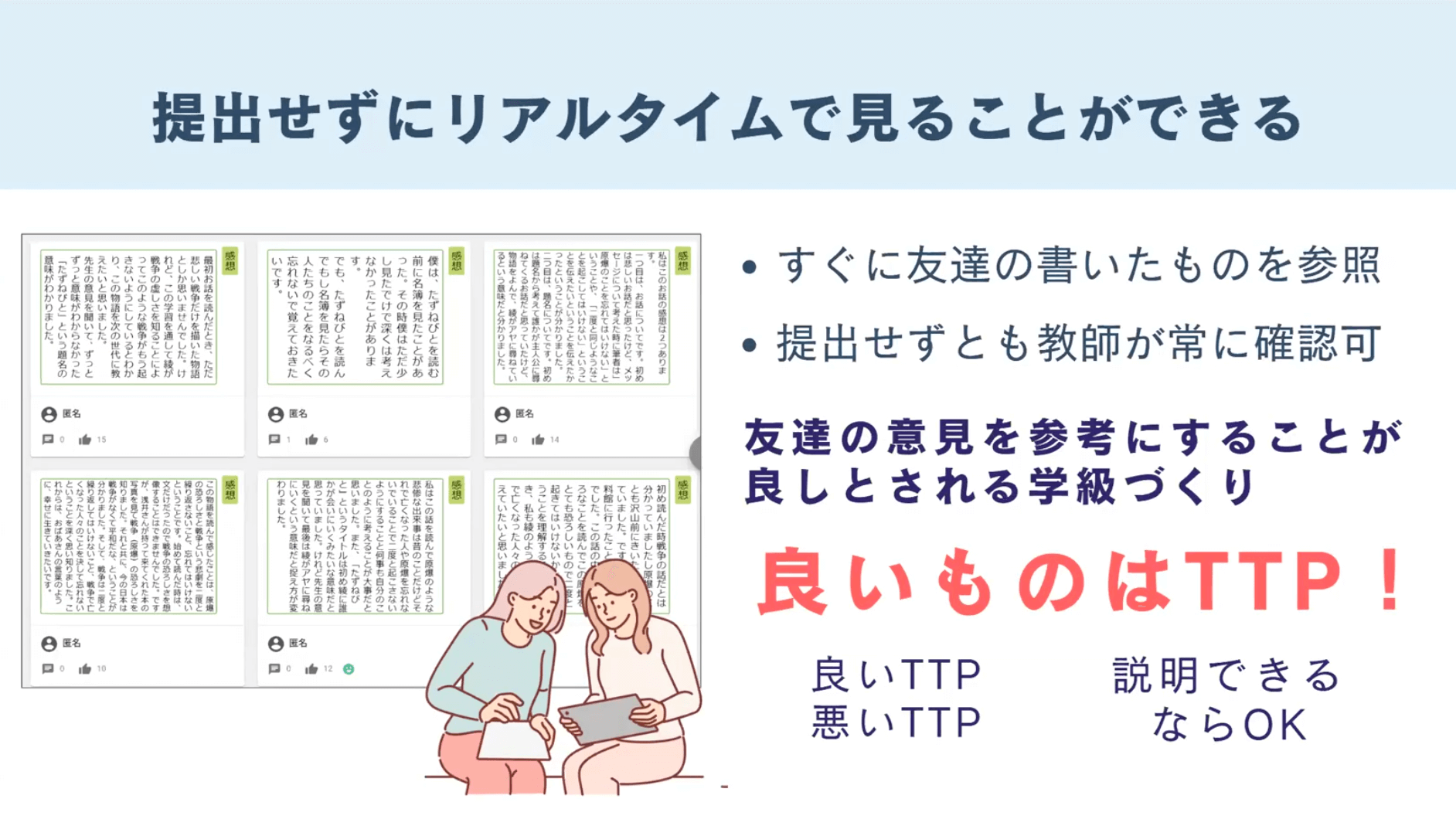

さらに、特徴的なのは「共同閲覧モード」です。先生がボタン一つでオンオフを切り替えることで、子供たちによる意見や感想の記入だけでなく、相互閲覧も非常に簡単に行えます。

提出ボタンや送信ボタンを押す必要がなく、教員も児童生徒同士も、リアルタイムで相互の考えから学び合うことができるのです。

リアルタイムで相互に学び合う

私は「友達の意見を参考にすることが良しとされる学級づくり」が非常に重要だと考えています。子供たち同士で学び合う環境を作る上で、スクールタクトですぐ友達の意見が見られるのは非常にいいなと感じています。

「子供たちが自分で考えずに、ほかの子の回答や意見を写すだけになってしまうのではないか」という声をお聴きすることもありますが、私は、誰の意見を参考にしたかということもきちんと書いておけば、それは真似ではなく立派な学習だと考えています。もし誰かの意見を写したとしても、それを自分の言葉で説明できれば良いと子供たちに伝えています。いろいろな学びへの参加の仕方があり、友達の意見を参考にすることが当たり前のクラスを一年の早い段階で作ることが大事だと思っています。

このような協働的な学びを通して、子どもたちは多様な意見に触れ、自分の考えを深めていきます。

3. スクールタクトの個別最適型の活用

続いて、個別最適を意識した授業でのスクールタクトの活用例をご紹介します。

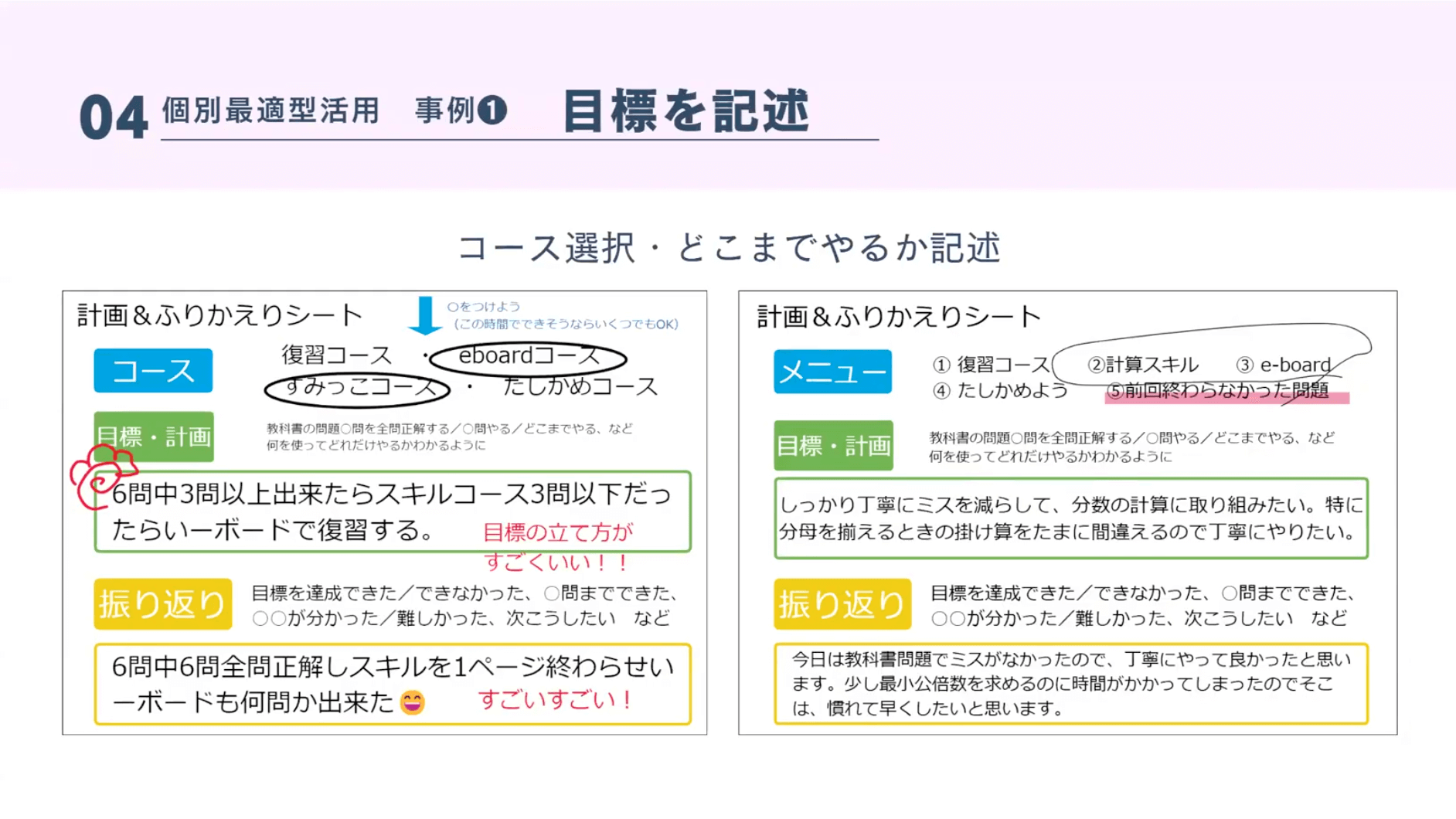

児童が自分で目標を設定し、自ら方法を選んで学び、最後に振り返って、次の学習に活かすというサイクルを回していきます。

算数でよく行っているのは、授業の冒頭で私がポイントを伝えるミニレッスンを行い、その後は子供たちが自分で学習を進めていく時間とする方法です。コースをいくつか作り、その中から今日は何に取り組むかを決め、目標を立て、実際にやってみて振り返るという活動です。

ある児童は、教科書の練習問題が半分以上できていたら自分でもっと練習を進め、半分以下だったらもう1回復習するという目標の立て方をしていました。別の児童は、前回の授業の振り返りの際に気づいた「ミスしやすい部分」を丁寧にやるという目標を置いていました。

算数での目標設定の例

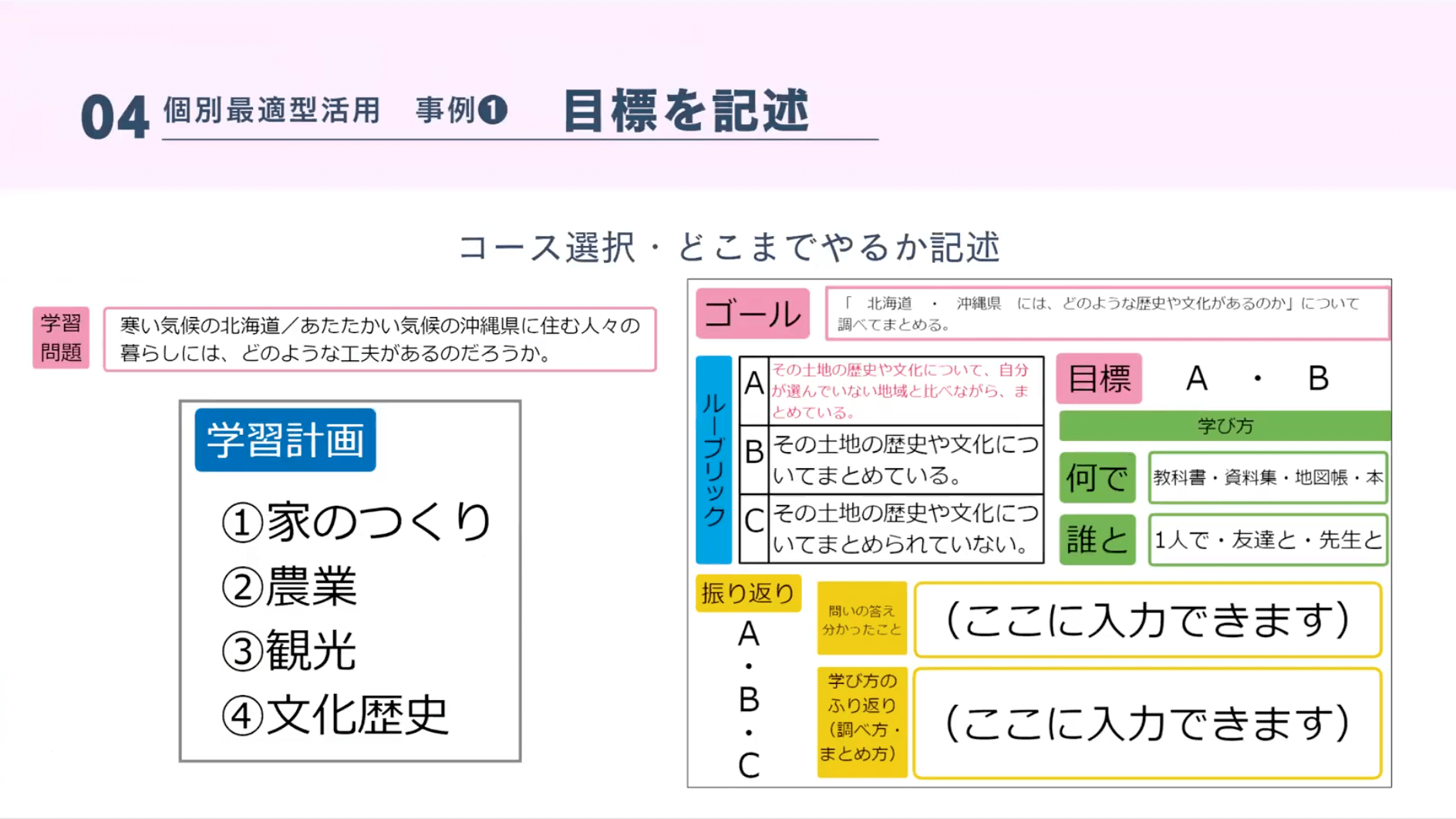

社会科では、児童と一緒に学習計画を立てて取り組んでいます。ルーブリックを設定し、今日自分はどこまで進めるのか目標を設定し、どんな学び方をするのかを記述したり選んだりして、最後に振り返ります。

社会での目標設定や振り返りの例

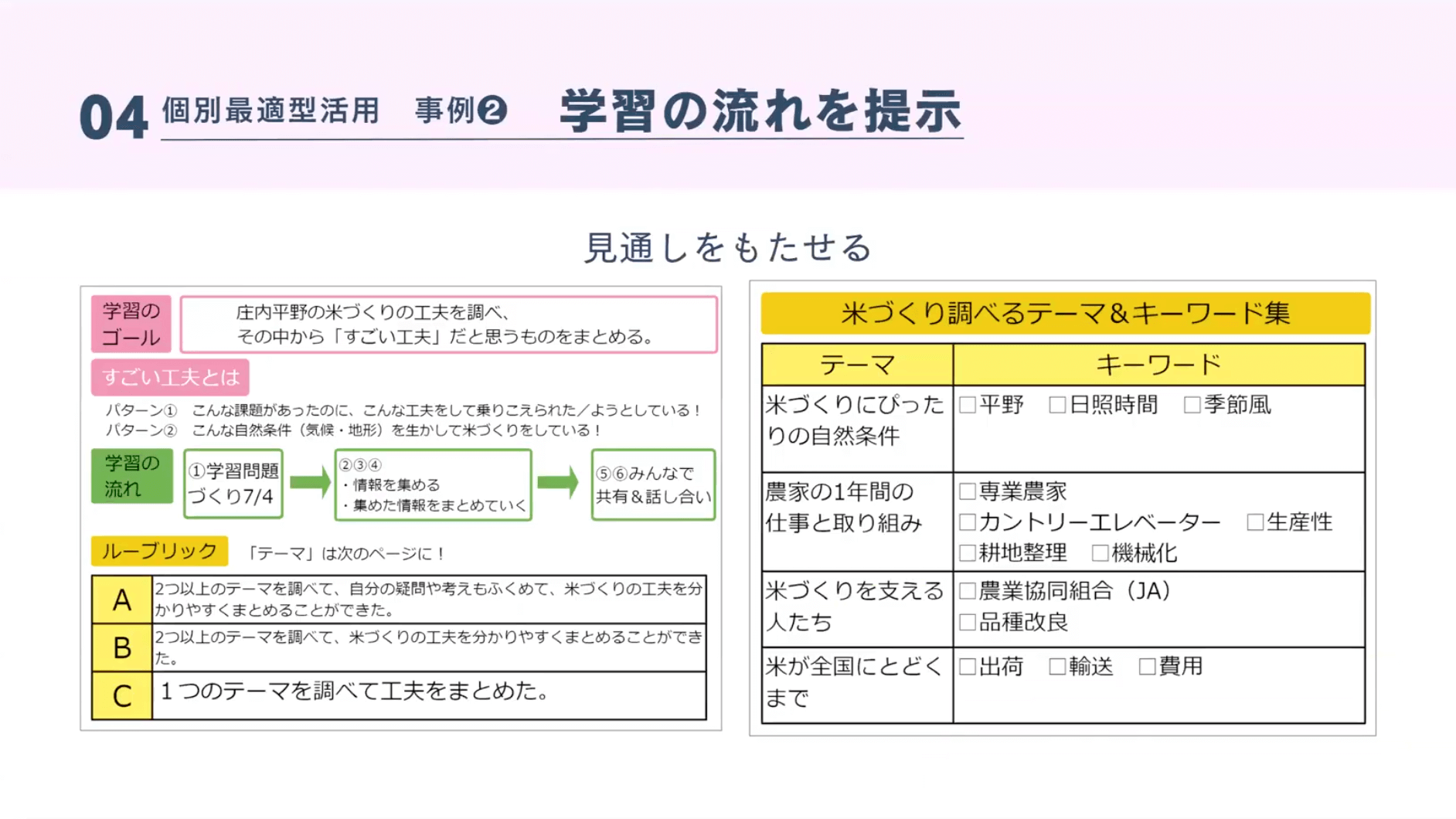

ここまでにお見せした事例は1時間単位で計画を立てて進めるやり方ですが、単元全体を子供たちに委ねる場合もあります。学習問題を作り、3時間かけて情報を集めて整理し、最後にはそれをみんなで共有する、という学習の流れを最初に示し、調べるテーマを子供たちに選んでもらいます。まとめを行う際のルーブリックも同時に示しているので、A,B,Cのどこを目指すかは各自が決めます。社会科には学習すべき事柄が多くあるため、図の右のようにチェックボックスを作りテーマごとに必ず調べるキーワードを提示するようにしています。

社会で単元全体を子供たちに委ねた際のワークシート

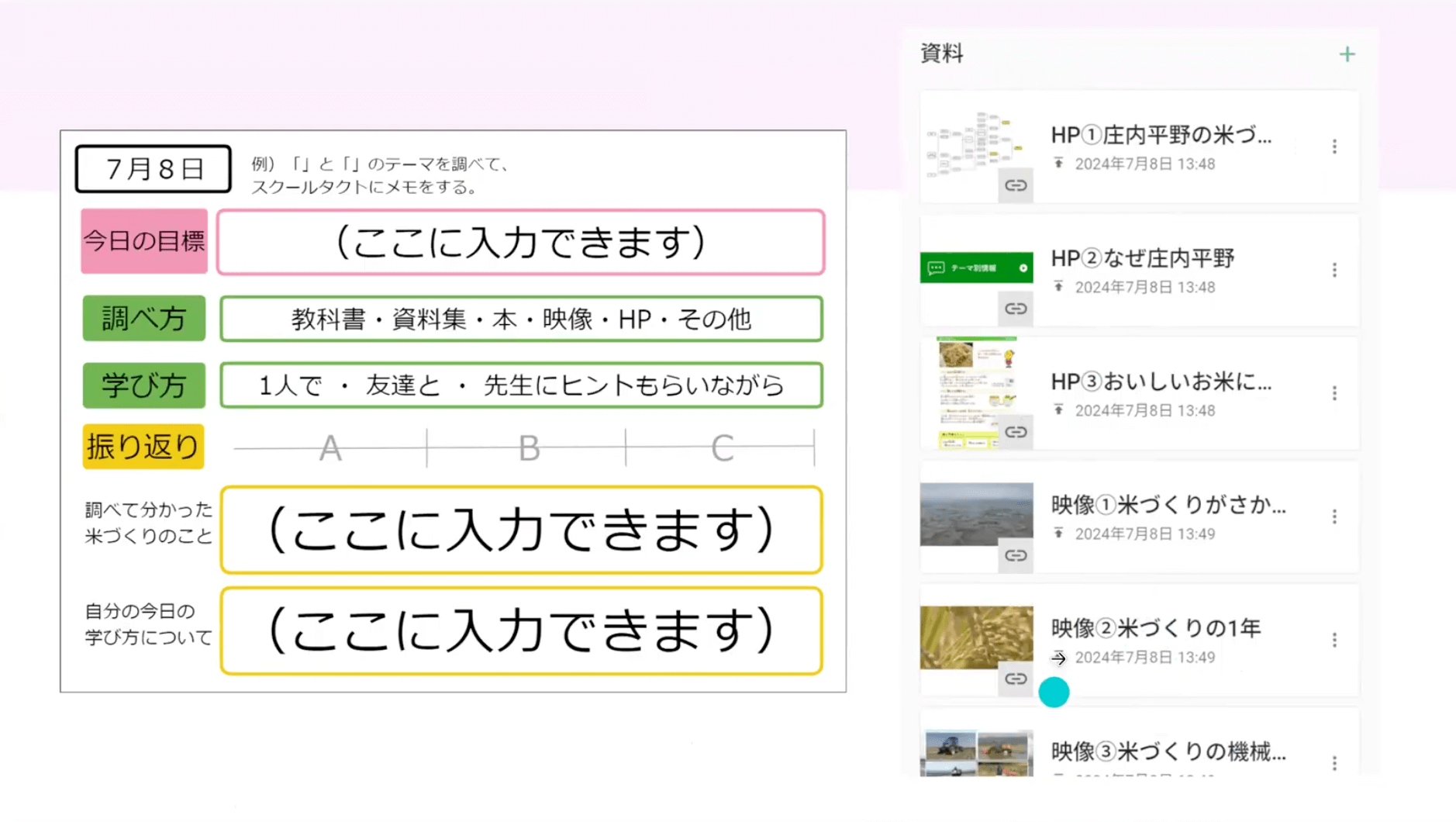

取り組むテーマを決めて単元全体の見通しを立てたら、日々の目標と活動についても各自で決めて取り組みます。参考にすると良い関連ウェブサイトやNHKの番組のリンクをあらかじめスクールタクトで共有しておき、参照するように伝えています。

日々の活動を記入するワークシートと、参考資料のリンク集

実際の教室の様子はというと、一人で取り組んでいる子もいれば、友達と一緒に学んでいる子もいます。一人で取り組んでいた子が必要に応じて友達のところに聞きにいく様子も見られます。

各自がそれぞれ進めているので、共同閲覧モードをオンにして相互に進捗状況を確認できるようにしています。調べ終わったキーワードはチェックボックスでわかるようにしておいて、Aさんにこのキーワードについて聞きに行こうといった協働が生まれるよう工夫しています。

また各自が調べるテーマを選択して学習を進めているため、最後は自分が選んでいないテーマに取り組んだ子のところへ話を聞きに行って、全体を学習できるようにしています。

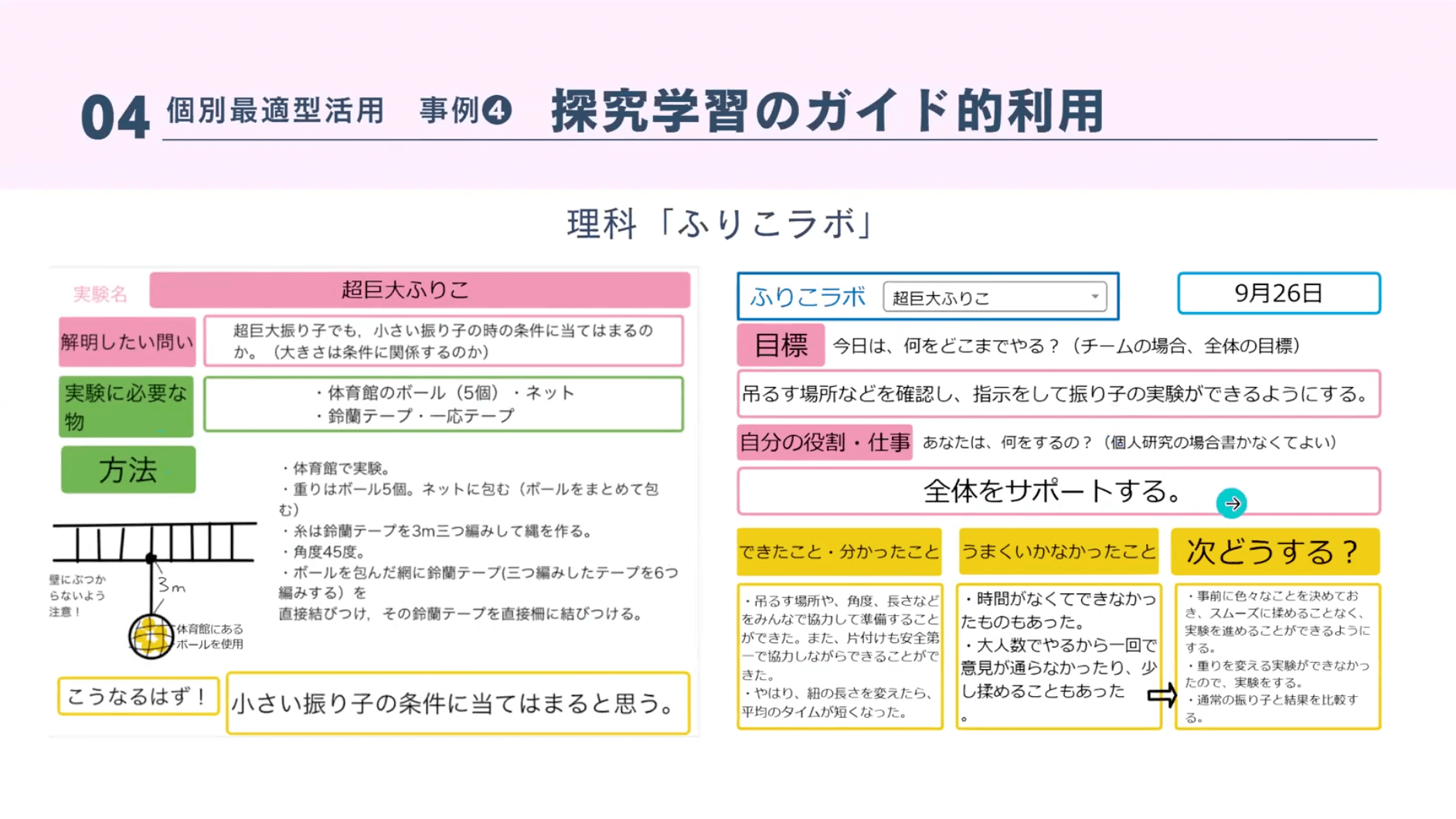

理科では、探究的な学習にも取り組んでいます。単元の基礎知識を全体で学んだ後、さらに追及したいテーマを各自が選んで学習します。その際、学習のガイドとなるワークシートを用意しておくと、子供たちはそこに自由に書いていきます。自分で白紙のシートを追加して書き込んでいく児童もいます。スクールタクトでは、子供たちが自分で必要と感じた時に、自分でページを追加してどんどん探究を進めていく姿が見られます。

理科の探究的な学習で活用したワークシート

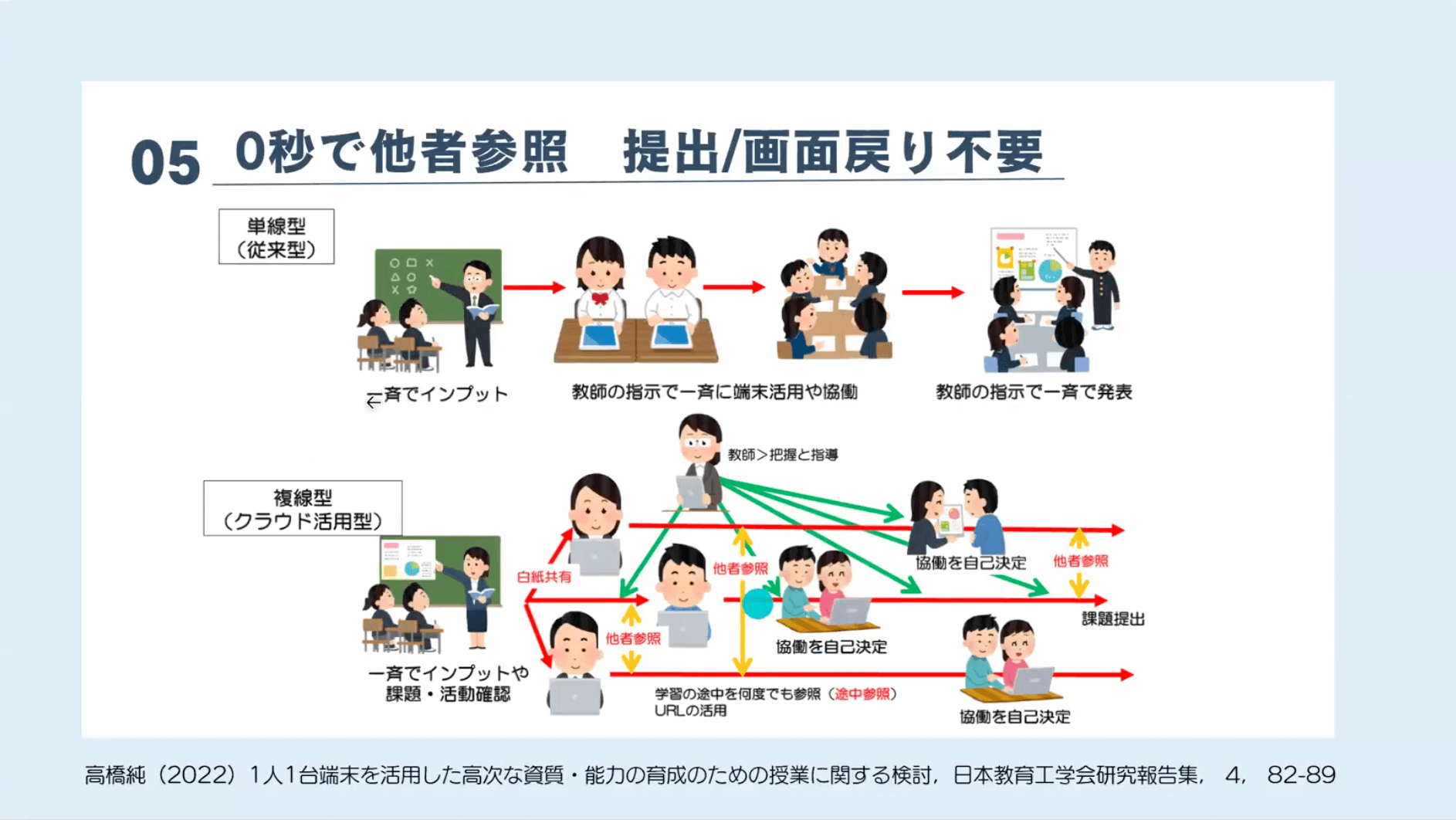

従来型の授業では、教師が一斉にインプットを行い、タブレットを操作させるような形式が主流でした。しかし、個別最適化された学びでは、教師が基本的な確認を行った後は、白紙の状態から子供たちが自由に学びを進めますし、必要に応じてほかの友達の意見を参考にします。特に友達の意見を参考にする部分が容易にできるスクールタクトは、このような「複線型」と呼ばれる授業において、非常に有効なツールとなっています。

高橋純(2022)1人1台端末を使用した高次な資質・能力の育成のための授業に関する検討, 日本教育工学会研究報告集, 4, 82-89

4. 「教育に特化したツール」だからこそできること

最後に、スクールタクトには「教育に特化したツールだからできること」が多いと感じます。

- 直感的に子供も先生も操作できる

- 柔軟な授業設計が可能

- 全てが一ヶ所にまとまっている

まず、直感的に操作できる点です。スクールタクトの画面は非常にわかりやすいので、子供たちは慣れるとすぐに操作を覚えてどんどん進めていきます。タブレットが苦手だという先生方も割とすぐに慣れていくような印象があります。

また、ここまでお話ししてきた事例の通り、一斉授業型の授業でも個別最適型の授業でも、柔軟に授業設計ができます。

共同閲覧モードでいつでも友達の意見を見ることができ、いつでも同じ教科の他の単元にも飛べるなど、全てが1ヶ所にまとまっているという良さも感じます。

本イベントのこの他のレポート記事もあわせてお読みください。

【後編:当社代表 後藤の発表】 スクールタクトが描く学びの今と未来 〜汎用クラウドツールではなく、「教育に特化したツール」だからできること〜