2025年3月29日に開催された本イベントでは、7年前から自由進度学習の実践を重ねていらっしゃる公立小学校教諭の梅村周平先生をゲストにお迎えし、梅村先生の今年度1年間の実践をご紹介いただきました。

インクルーシブ教育への思いが自由進度学習の出発点

梅村先生は、インクルーシブな学校づくりを意識する中で、自由進度学習にたどり着いたといいます。「誰もが排除されることなく、全ての子供たちが充実した学びを得られる状態」を目指すために、これまでの学校や学級の当たり前を見つめ直し、作り直していく必要がありました。そんな時に「特別な配慮を要する子供」ではなく「全員に特別な支援を行う」という考え方に出会い、ほかの先生方と一緒に授業のやり方も変えていったそうです。

目の前の子供たちの声を聞いたり、子供の状況に合わせることを重視する梅村先生。子供たちに授業についてのアンケートを取ったところ、「授業のペースがはやい」「もっとゆっくり説明を聞きたい」「静かに集中したい」「友達と相談したい」といった多様なニーズがあることがわかりました。自由進度学習であればこれらのニーズに応えられると感じているそうです。

自由進度学習の具体的な進め方

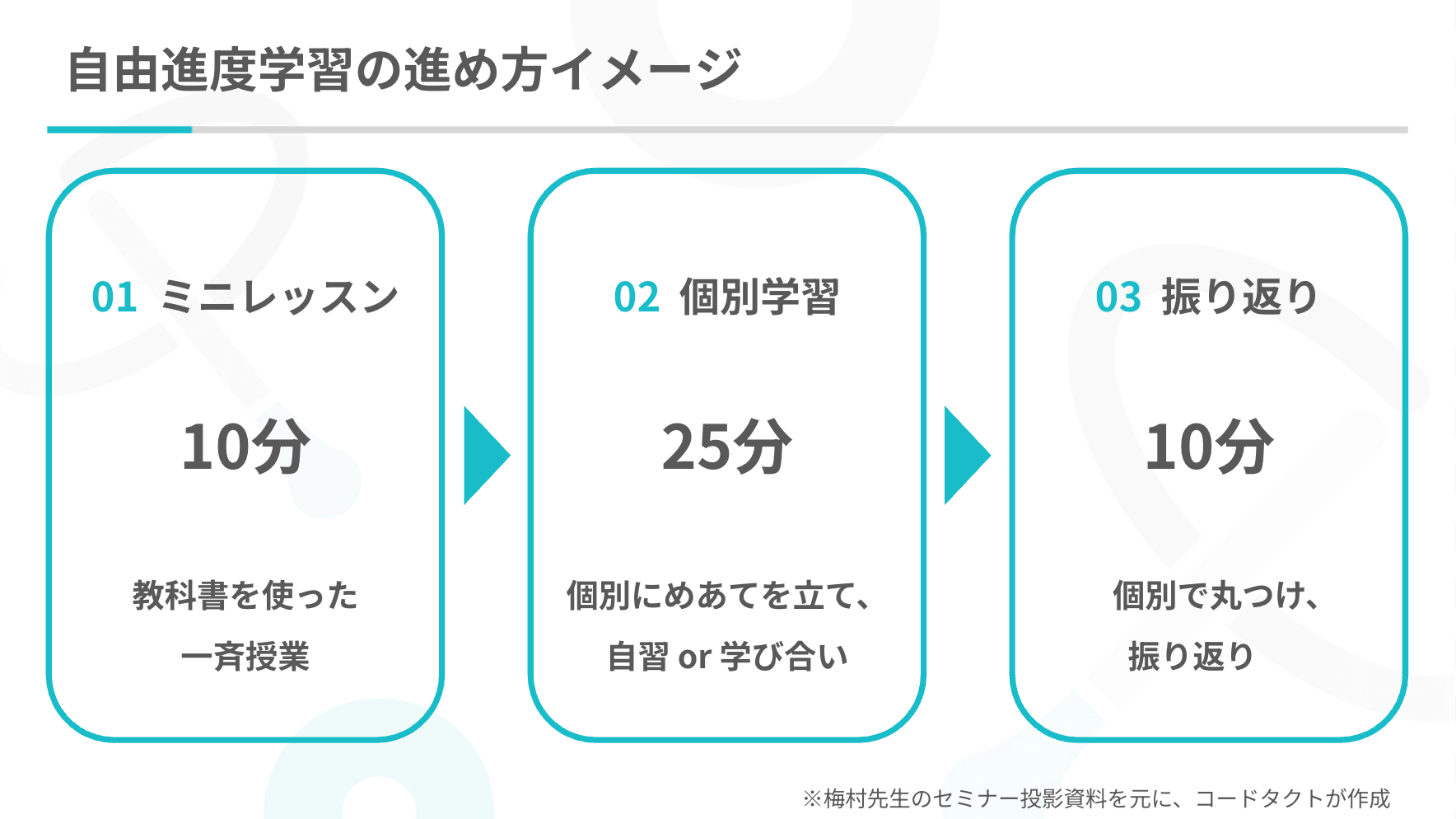

梅村先生の自由進度学習の授業は、ミニレッスン、個別学習、振り返りの流れで行われています。今回は算数の授業の様子をメインに紹介していただきました。

1.ミニレッスン

授業の最初に5分から10分程度、前回の復習や本時の目標などを全体で確認します。

2.個別学習

子供たちは自分で「何を」「どれだけ」「誰と」「どのように」学ぶかといった学習の進め方や学び方を含めためあてを立てます。子供たちが自分でめあてを決めるにあたり、梅村先生は「ギリギリクリアできるかできないか」を目指すという基準を伝えています。

めあてが決まると、子供たちは、教室、廊下、図書室、あるいは床に座るなど、自分にとって集中できる場所や姿勢を自由に選択し、教科書やドリル、スクールタクト上にある課題など、自分に合った教材やツールを選んで学びをスタートします。

3.振り返り

授業の終わりには全員が教室に戻り、スクールタクトに振り返りを記入します。今日わかったことや目標を達成できたかだけでなく、どのような環境や学び方が自分に合っていたか、全力で取り組めたかといった自己調整力に関する点も含めて振り返りを行います。

先生の役割と子供たちの変化

よく「自習とは何が違うの?」と聞かれることがあるそうです。自由進度学習を行う際、梅村先生は子供たちが思い思いに散らばったフロアを歩き回ったり、スクールタクトで状況をリアルタイムに把握したりしながら、声かけや個別のサポートを行っています。このスタイルにより、一斉授業と比べて子供たちと話す時間が増えたことで、とても見取りがしやすくなったと感じているそうです。

子供たちは自分で決める経験を通してモチベーションや責任感を持って取り組むようになったと梅村先生。「先生、家でもっと進めてきていいですか?」といった主体的な声も聞かれるようになったといいます。

梅村先生の自由進度学習の実践に関心のある方はイベントのアーカイブ動画をご覧ください!

自由進度学習に取り組む子供たちの実際の様子や、梅村先生と子供たちが共有しているルールはもちろん、算数以外の事例、参加者の方から寄せられたたくさんのご質問への回答もご覧いただけます。

梅村先生の授業見学レポートもあわせてお読みください!