2025年3月21日に開催された本イベントでは、「教育哲学×EdTechで学びはもっとよくなる」をテーマに、熊本大学の苫野一徳教授(教育哲学・教育学者)、一般社団法人School Transformation Networking(ScTN)の山口裕也代表理事、そして株式会社コードタクト代表の後藤正樹(スクールタクト開発者)が、教育の本質とより「よい」学びの未来を切り開くためのEdTechの可能性について語り合いました。

なぜ教育哲学がEdTechに必要なのか? 苫野一徳氏が語る教育の本質

イベントはまず「そもそも教育とは何か」「よい教育とは何か」という本質的な問いからスタートしました。

苫野氏:「EdTechサービスが学校教育に不可欠となる時代だからこそ、そもそも教育が何のためにあり、どうあればよい教育と言えるのかを明確に自覚する必要がある」

苫野氏によると、数百年かけて哲学的に考え抜かれた教育の目的は、「全ての子供が自由に生きられる力を育む」こと。自らが自由であるためには、他者の自由を尊重し承認すること(自由の相互承認)が必要です。学校は「自由の相互承認」を学ぶ場であり、教育政策は「一般福祉(全ての子供の自由の実現につながること)」を目指すべきだと苫野氏。

スクールタクトはこの「よい教育」に最も自覚的なEdTechサービスであると述べました。

しかし、現在の学校の「みんなで同じことを、同じペースで、同じやり方で学ぶ」というシステムは、約150年前からほとんど変わっておらず、このシステムのために苦しむ子供たちが多く存在します。例えば、1週間病気で学校を休んだらついていけない、あるいは、わかっていることに何度も繰り返し取り組まなければいけないなどの問題は、このシステムによって必然的に生まれてしまう問題です。自由や自由の相互承認を実現することを、学校のシステムが妨げていると言えます。これらを大きく転換するための柱が「学びの構造転換」。学びを「個別化」「協同化」「プロジェクト化」の融合へと転換していくことが必要だといいます。

この「学びの構造転換」を確実に実現するために山口氏と一般社団法人ScTN(スクタン)を立ち上げ、ツールの1つとしてScTN質問紙を作ったという背景を説明し、ScTN質問紙を活用してスクールタクトを通してより現場に役立てていってほしいと述べました。

苫野氏が語る「学びの構造転換」については動画でご覧ください。

「よい教育」の実践度合いを測るための「STN質問紙」-山口裕也氏が解説する開発背景-

続いて、一般社団法人ScTNの山口裕也氏が、同法人が開発した「主体的・対話的で深い学びのための意識実態調査質問紙(ScTN質問紙)」について解説しました。この質問紙は、前段で苫野氏から紹介のあった教育哲学や国の方針を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」への構造転換を支援することを目的としています。子供たちの自己評価を通して学校での学びと生活のあり方を具体的に捉える調査ツールです。

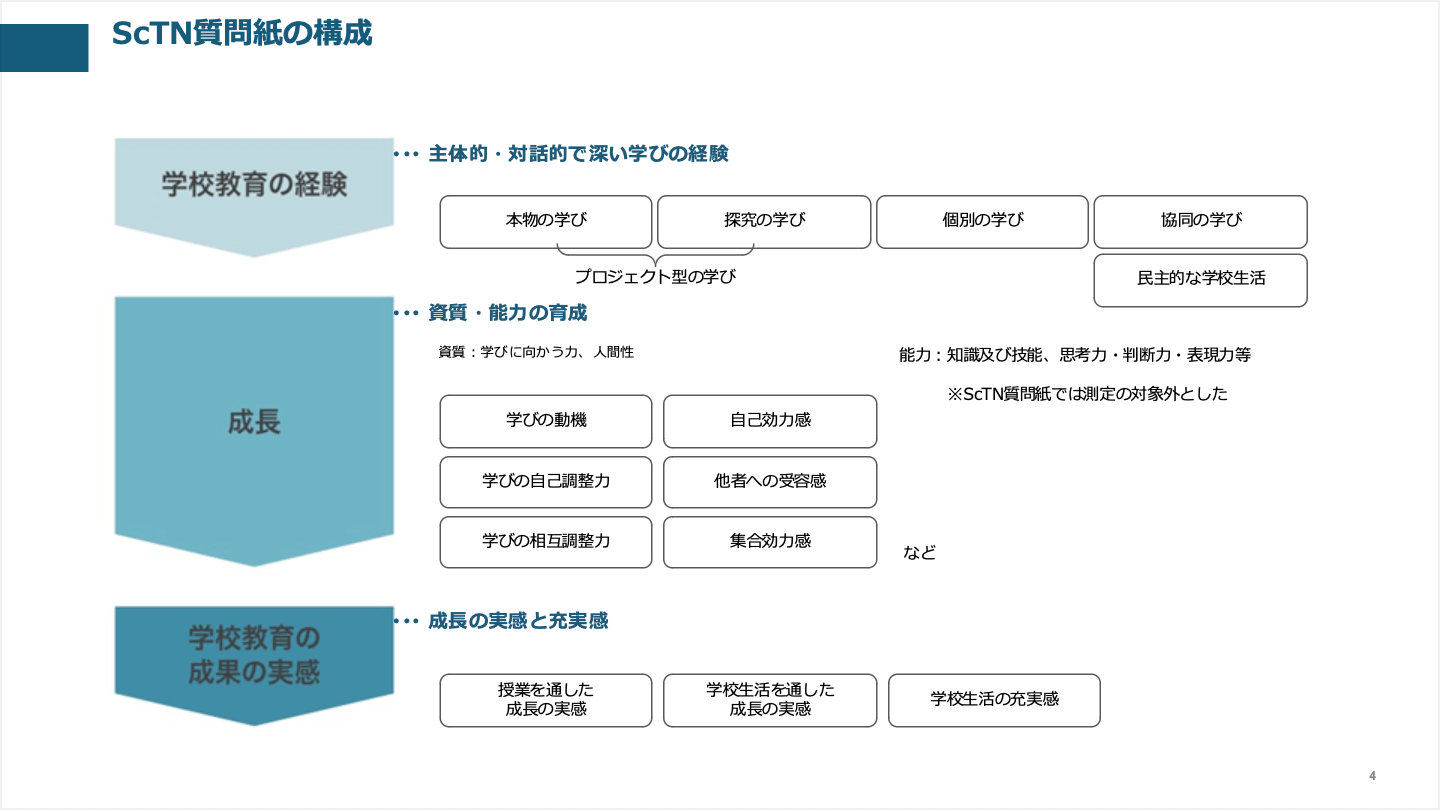

ScTN質問紙の構成

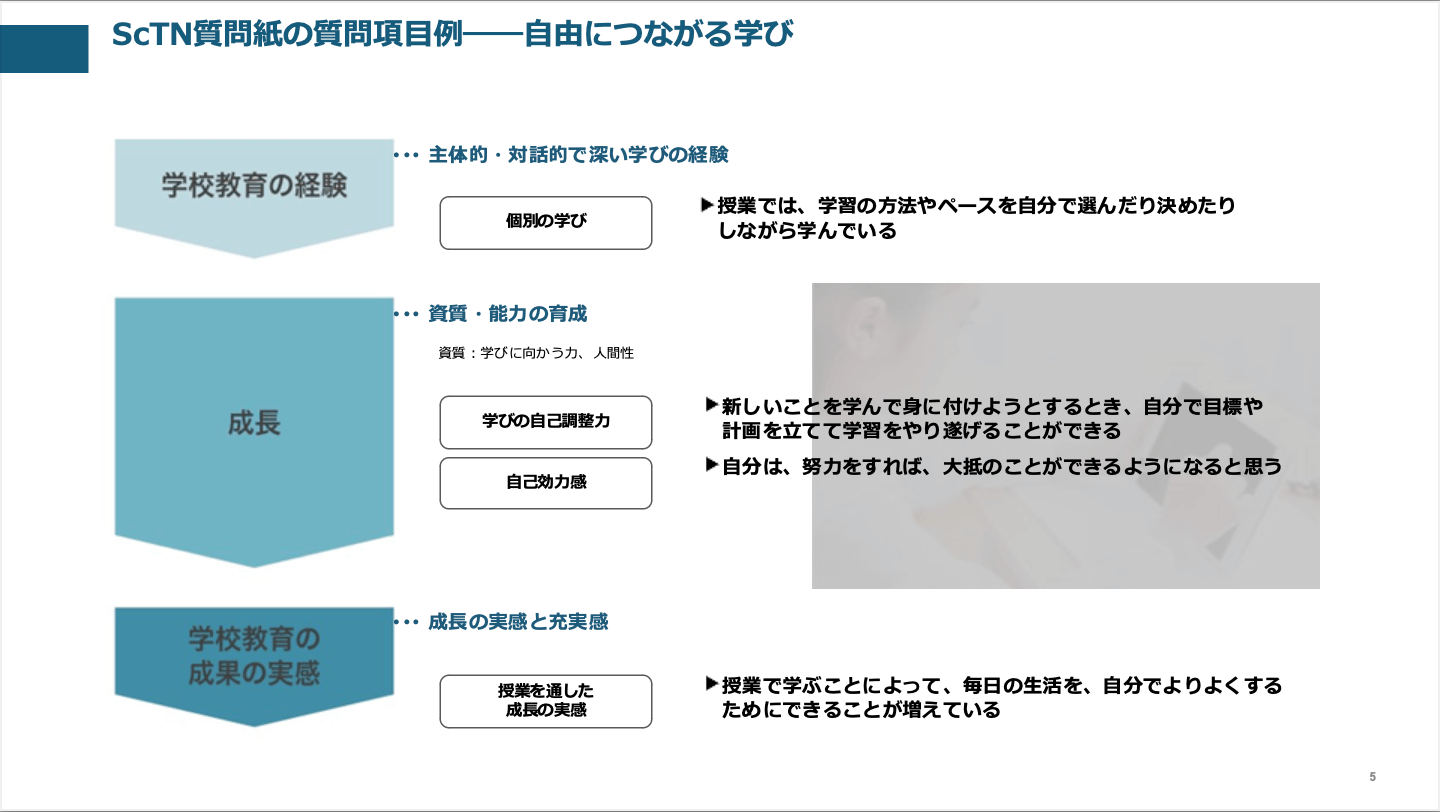

山口氏:「ScTN質問紙は、学校教育の経験、成長、そして学校教育の成果の実感という3つの領域で構成されています。簡単に言うと、学校教育での経験つまり学びや生活がどうあると良いのか、その経験を踏まえてどんな成長につながるのか、そして子供たちに学びと成長がどんな風に実感されているのか、という分類です。」

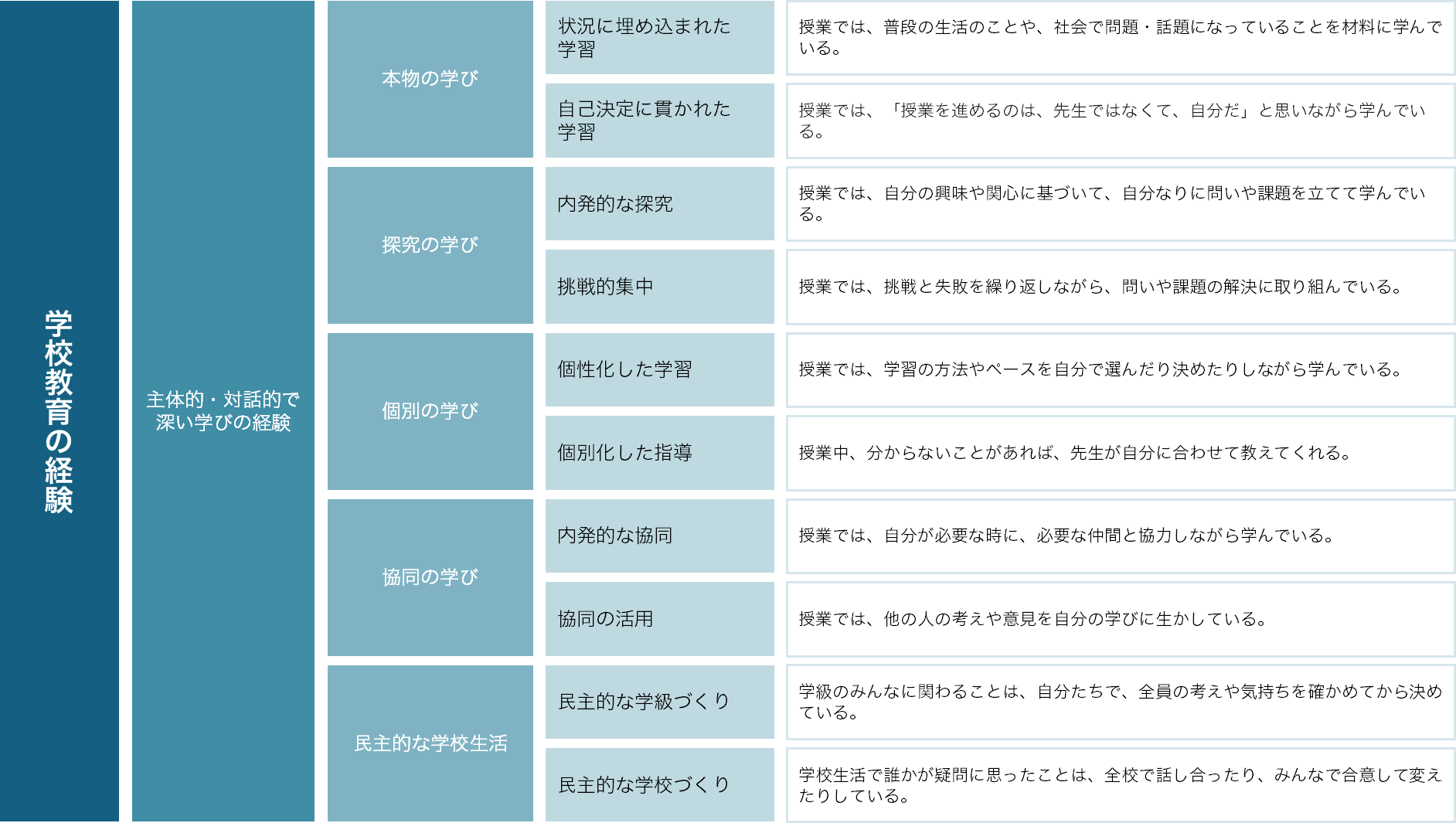

山口氏によると、3つの領域の中でも特に着目したいのは「学校教育の経験」。苫野氏からも話があった学びの個別化、協同化、プロジェクト化への転換という理論的背景に基づき、プロジェクト型の学びについては「本物の学び」と「探究の学び」という観点で、個別化については「個別の学び」という観点で、協同化については「協同の学び」と「民主的な学校生活」という観点で測るような質問項目となっています。

続いて山口氏から、ScTN質問紙の具体的な質問項目の例が紹介されました。

まずは「自由」につながる学びについての項目。教育の本質は自由、つまりなるべく自分の生きたいように生きられるようになること。「自由」を目的に置くのであれば、学校での学びや生活のあり方も先生主体ではなく、子供たち自身が学びと生活の主体となり、自ら選んだり決めたりしながら学んでいくことが大切です。

そのため、「学校教育の経験」という観点には「授業では学習の方法やペースを自分で選んだり決めたりしながら学んでいる」という質問項目が設定されています。そして、そのような学びを積み重ねると、「成長」という観点では「新しいことを学んで身に付けようとするとき、自分で目標や計画を立てて学習をやり遂げることができる」という力が育っていくことが期待できます。さらには、学習場面を超えて、「自分は努力をすれば大抵のことはできるようになる」という自己効力感が育つことも期待できます。そしてこのような成長が実現していけば、「授業を通した成長の実感」という観点では「授業で学ぶことによって、毎日の生活を、自分でよりよくするためにできることが増えている」といったことも子供たちに実感されていくことが期待できます。ScTN質問紙はこのように考えて作られています。

自由につながる学びに関する質問項目

動画では、このほかにも「自由の相互承認」につながる学びについての項目も紹介されています。動画の該当箇所はこちら。

スクールタクトで「よい教育」をどう実現するか? 後藤が事例を紹介

ここまでに紹介された「よい教育」を目指して設計されているのが、スクールタクトです。

後藤からはまず、提出なしで児童生徒の回答状況が見える圧倒的なリアルタイム性や、ワンクリックで個別学習と協同学習を切り替えできる点、協同学習における児童生徒間の交流状況を可視化する「交流マップ」、豊富な課題テンプレートといったスクールタクトの特長を紹介。

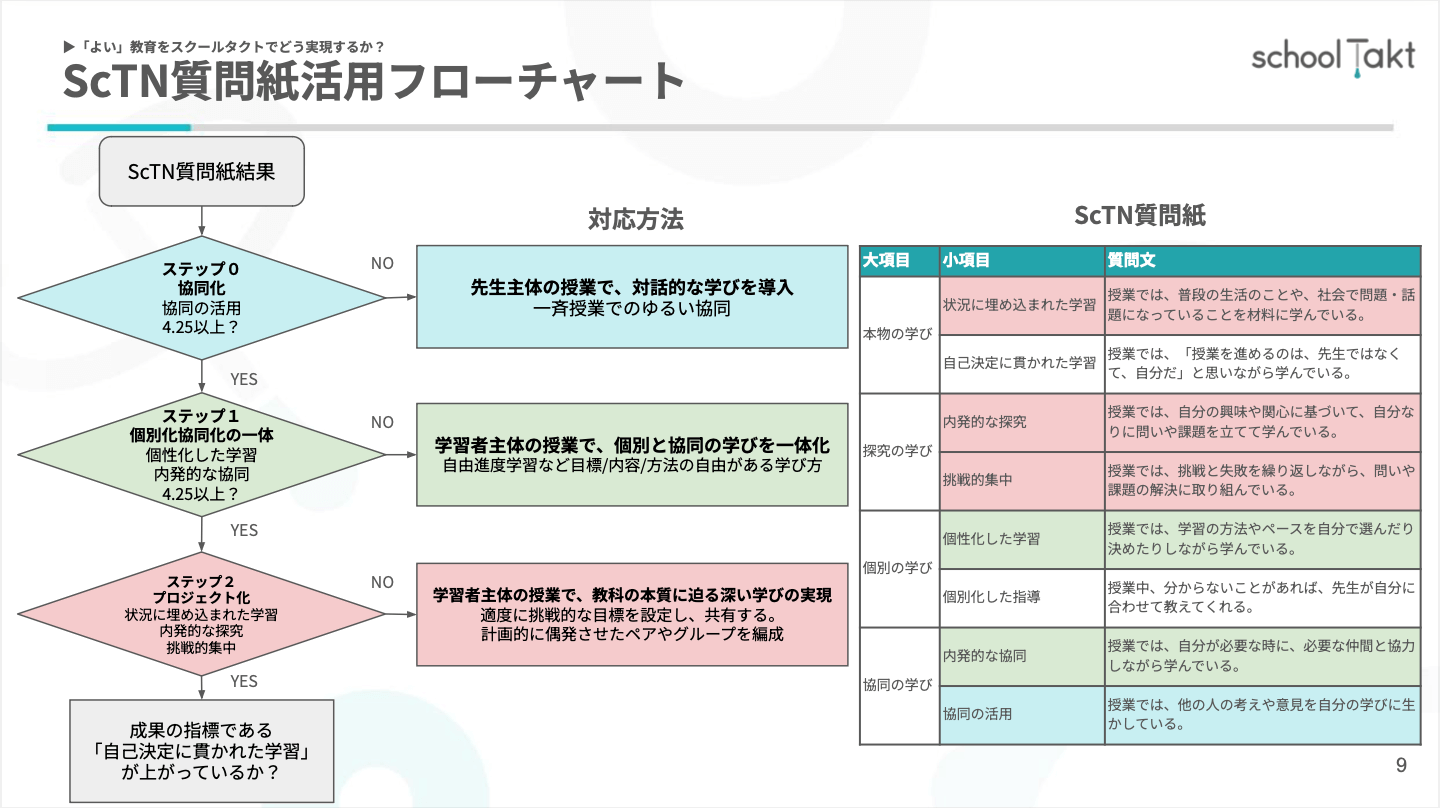

苫野氏と山口氏が提唱する「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合」を実現するためのステップとして、まず一斉授業における「ゆるい協同」を導入するステップ0から始め、段階的に個別化と協同化の一体化、そしてプロジェクト化へと進めていく方法を提示。ScTN質問紙とスクールタクトを組み合わせて活用することで、そのステップを一つひとつ具体的に進めていくことを提案しました。

「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合」に向けたステップ

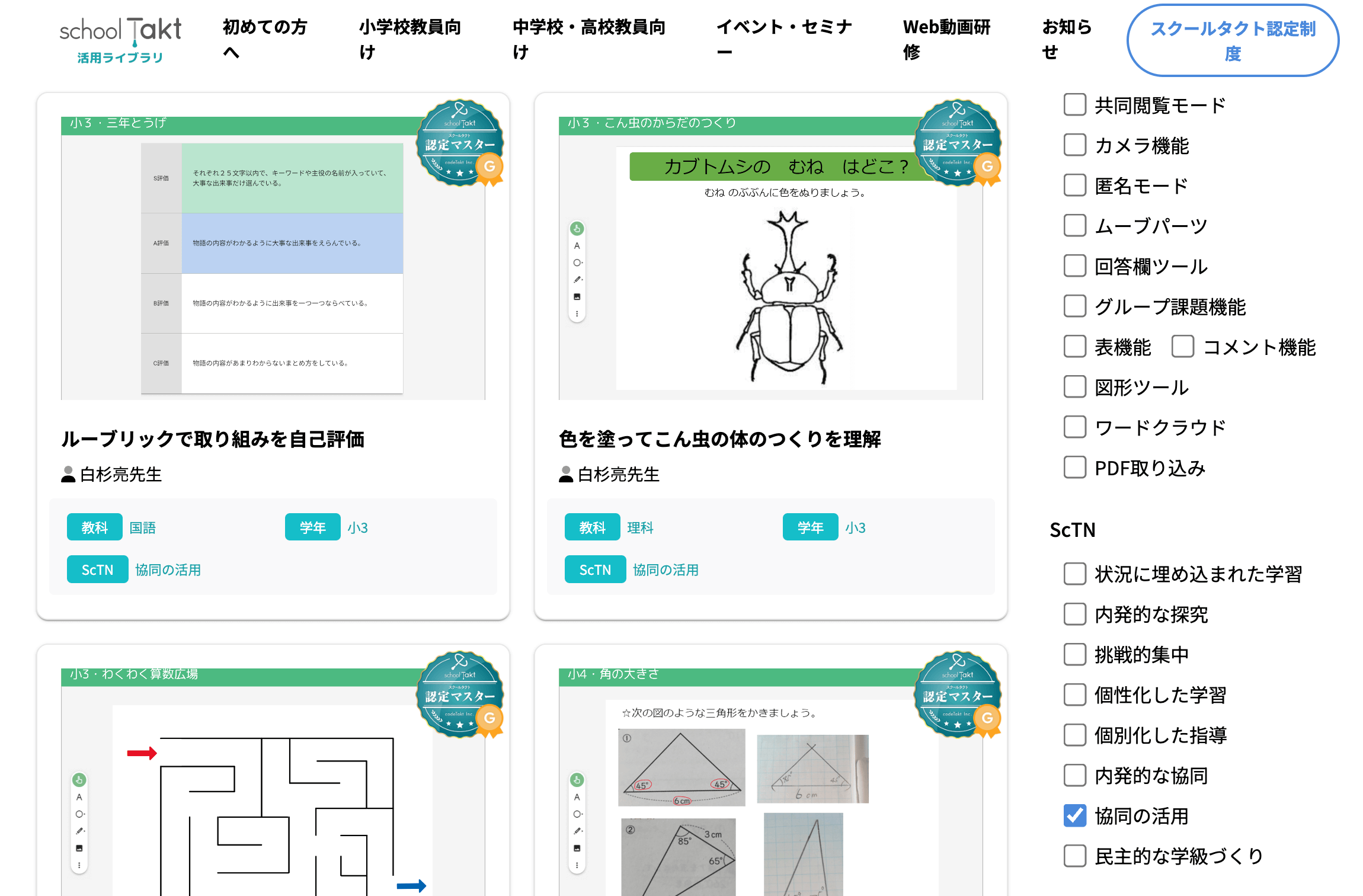

後藤:「ScTN質問紙の結果とスクールタクトに蓄積される学習ログを組み合わせることで、先生方の普段の見取りにプラスして、子供たちの現状をより深く把握することができます。スクールタクトは、先生方が学校やクラス、そして一人ひとりの子供たちの状況をより深く理解することで、より『よい』教育実践へと繋がることを目指しています。例えば、ScTN質問紙とスクールタクトのログから『協同の活用』が低いという結果が明らかになったとします。それに対し、スクールタクトではユーザーの先生向け情報を提供するWebサイト『活用ライブラリ』から『協同の活用』に該当する授業事例を検索し、実践の参考にするといった具体的な支援を提供しています。」

スクールタクトの活用ライブラリで、伸ばしたい項目に応じた実践を検索できる

ScTN質問紙を活用して、個別や協同など、どの項目を高めるかを検討し、事例を参考にしながら授業を行うことで、「よい教育」につながる実践を行うことができます。それぞれのステップにおける実践事例の紹介は、動画でご覧ください。

以上3名の登壇者による鼎談は、参加者からの質問への回答を交えながら進みました。

苫野氏は、「学びの個別化・協同化・プロジェクト化」の「個別化」では、いつどこで誰とどのように学ぶのが良いのかは人によって異なることを大前提としていることを強調。その上で、必要な時に誰かの力を借りられる、自分も誰かの助けになれることを経験することで、学びも「自由の相互承認」の感度も高まっていくといいます。

具体的な実践の1つとして昨今よく聞かれる自由進度学習を例に挙げ、一部では「放任になってしまう」「場は共にしていても思考は共にしていない」といったケースも見られることを指摘。これからの先生はそういったことが起こらないよう、指揮者のように個々の持ち味を活かしながら豊かに響き合う環境づくりをする必要があり、この環境づくりの大きなヒントとしてスクールタクトが機能し得ると述べました。

山口氏は、ScTN質問紙はデータをもとに授業の改善に活かすための道具でもあるが、学校での学びや生活のあり方をみんなで話し合い具体的イメージをすり合わせていくためのコミュニケーションツールと捉えていただくと良いと説明。コミュニケーションツールを共有した上で、スクールタクトを用いてどんな授業を実現できるのかを話し合えるようになると良いと述べました。

イベント全体の動画もぜひご覧ください。