神奈川県海老名市立今泉小学校は、一人ひとりの個性を大切にするインクルーシブ教育を掲げ、公立校でありながら自由進度学習に取り組んでいます。そのきっかけをつくったのは、同校で6年生を担当する梅村周平先生です。子供たちはiPadでスクールタクトを活用しながら、自分のペースで、自分に合った方法を選んで学習を進めています。また、校長の和田修二先生の後押しもあり、スクールタクトの活用は全校の先生方へと広がりました。自由進度学習はどのようにスタートしたのか、そしてスクールタクトはどのように活用されているのか。お二人にお話を伺いました。

自分で選択する力を付ける学習の価値

―海老名市立今泉小学校が力を入れている教育について教えてください。

和田:海老名市はインクルーシブ教育に力を入れており、本校でも取り組んでいます。私が着任した令和3年度はすでに多様性の尊重に注力していました。全国的に特別支援学級に在籍する児童数は増えており、子供たちの特性を大切にしながらどう学校教育をつくり上げていくかは喫緊の課題になっていると感じます。

3年前に赴任した梅村先生は、「自由進度学習に取り組みたい」という思いを持っており、私は強く賛同しました。自由進度学習の良い点は、子供たちが自分で選択できることです。本来、人によって学びのペースは異なるはず。それを学校という仕組みの中で実現できる自由進度学習は、インクルーシブ教育にもつながる手法だと考えました。

個人的には、これまでの一斉講義型の授業スタイルを変えていく必要があるのではないかと思っています。ICTは学習者主体の学びをつくる必須ツールです。同じことを同じペースで同じような方法で学習する教育は、GIGAスクール構想における1人1台端末の実現で、変わるタイミングを迎えたと感じています。

海老名市立今泉小学校 和田修二 校長先生

―授業スタイルを転換することに抵抗感はありませんでしたか。

和田:私は性格的にトライアンドエラーが好きなのです。取り組んでみなければ、成果が出るか出ないかはわかりません。時代は変化しているのに、同じ方法をいつまでも続けていくことには無理があります。誰かが強烈なインパクトのあるチャレンジをしなければ、変わっていくことができません。だから、先生方には「失敗してもいいので挑戦してほしい」と思っています。

そもそも何をもって失敗となるのでしょう。その時はうまくいかなかったと感じたとしても、それをきっかけに見直して、次のステージに上がっていけばいいんです。つまり、挑戦は人生の中では絶対にプラスにしかならないのです。

「自ら学ぶ力をつけてほしい」という思いからスタート

―自由進度学習を導入したきっかけを教えてください。

梅村:最初に取り組んだのは7年ほど前。前任校で実践をスタートさせました。前任校は多様な背景を持つ子供たちが通う学校で、学力の幅も広く、家庭の事情から学びに向かう難しさを抱えている子も多くいました。それまでの僕は、従来通りの一斉型の授業で、子供たちがおとなしく聞いているのが良い授業だと思っていました。しかし、そういった授業では、あまりにも多くの子供が学びから脱落してしまう……。「授業を大きく変えなければいけない」と危機感を覚えました。

ちょうどそのころ、オルタナティブスクール「HILLOCK初等部」の蓑手章吾さんのご著書の読書会に参加しました。当時の僕は、自由進度学習という言葉すら知りませんでした。その会はアクティブ・ブック・ダイアローグ®(参加者が本を分担して読み、要約を作成・発表し、全員で本の内容について話し合う)の手法で行われ、対話をしながらほかの参加者と学びを深めていきました。その中で「自分も自由進度学習に取り組んでみよう」という思いが高まっていったのです。

海老名市立今泉小学校 6年生担任 梅村周平先生

―実際に取り組んでみて、どのような感触を持ちましたか。

梅村:自由進度学習をスタートしたのは新型コロナウイルス感染症拡大の真っ只中。もしこの子たちが学校に来られなくなれば、学びが止まってしまうのではないかという危機感がありました。たとえ自宅で一人になったとしても学びを継続させていくには、子供たちに自ら学ぶ力をつけさせていかなければなりません。そのためには、「言われたことをこなす」のではなく、「自分で決めたことにきちんと取り組む」という学習スタイルを身につけられるような授業へと転換する必要があります。これが僕の自由進度学習の原形です。

最初は「ここまで子供たちに任せて大丈夫だろうか?」とおそるおそるスタートし、少しずつ自分の中の器が広がっていく感覚がありました。

―現在はどのようなスタイルで自由進度学習を進めていますか。

梅村:6年生の算数の授業で、スクールタクトで一単元分の課題を配付し、子供たちが自分のペースで、自身の選んだ手法でそれに取り組む自由進度学習を進めています。スクールタクトに書き込んでいる子もいれば、ノートを使う子もいます。また、従来通り机に向かっている子もいますし、床に寝っ転がったり廊下に出て友達同士で学んだりしている子もいます。「水分補給やトイレ休憩も自分のペースでとっていい」と伝えています。

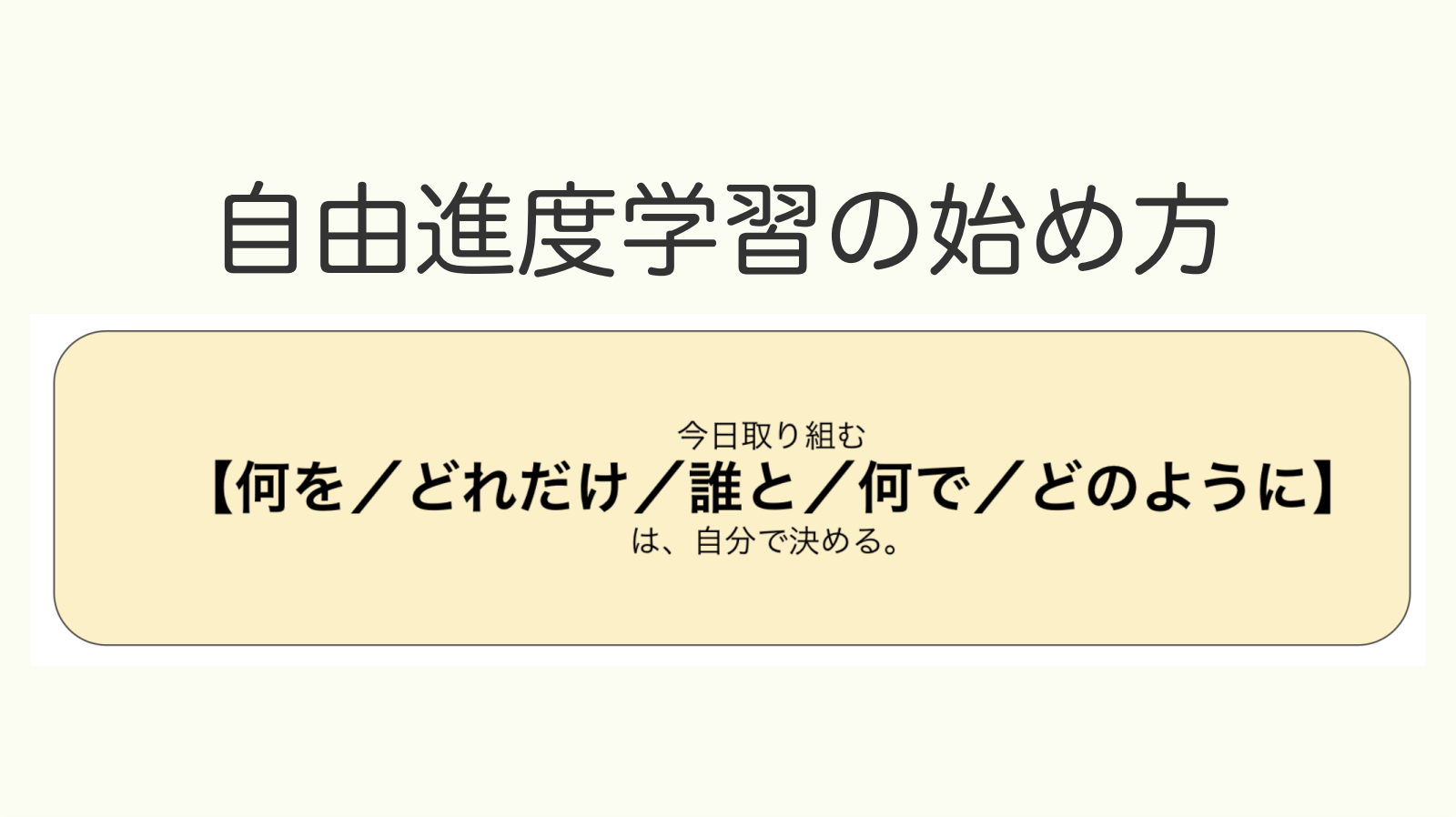

自由進度学習を進めるための「3つのルール」

―子供たちは最初からスムーズに自由進度学習に取り組めるものでしょうか。

梅村:子供たちには、「自ら学習をコントロールしていく重要性」を伝えています。イメージが伝わるように「子供ツバメではなく、大人ツバメになるんだよ」と言っています。餌(学び)を運んできてもらうのを待つのではなく、自分で餌(学び)を取りにいく。これまでの教育とどう違うのか、イメージを持ってもらいます。

最初に資料を配り、子供たちに自由進度学習の進め方を伝える

また、3つのルールを示しています。

- 他の人に迷惑をかけない

- 助け合いも大事、自分の目標も大事

- その時間、全力で取り組む!

とはいえ、最初のころは教員の目が届かないところでゲームを始めてしまったり、複数人で騒ぎ出してしまったりすることもありました。それは短期的にみたら失敗なのかもしれませんが、長い目でみたら「今の状態を知った」ということになります。

児童の様子を見て、「○○さんの今の状態は子供ツバメだったんじゃない?」といった声かけをし、子供自身に「何が必要か」「どう変えていけばいいか」を考えるよう促しました。「こうしなさい」という指示に従わせることではなく、考える環境を整備していくことが大切だと思うからです。その子に合った学習スタイルを身につけていくために、一緒に作戦を立てていくことこそが、教員の役割ではないでしょうか。

―子供たちが取り組みやすいように工夫していることはありますか。

梅村:4面のカードを使って、子供たちが先生やクラスメートに自分の状況を伝えられるよう工夫しています。カードには「集中モード」「いつでも聞いてね」「困っています」「休憩中」の文字があり、それぞれが自分のタイミングで意思表示をします。これにより、周囲は「集中モード」のカードを掲げている子に声をかけないようにするなど、状況を把握して行動することができます。

子供たちに4面のカードを渡し、声をかけて良いかわかるようにしている

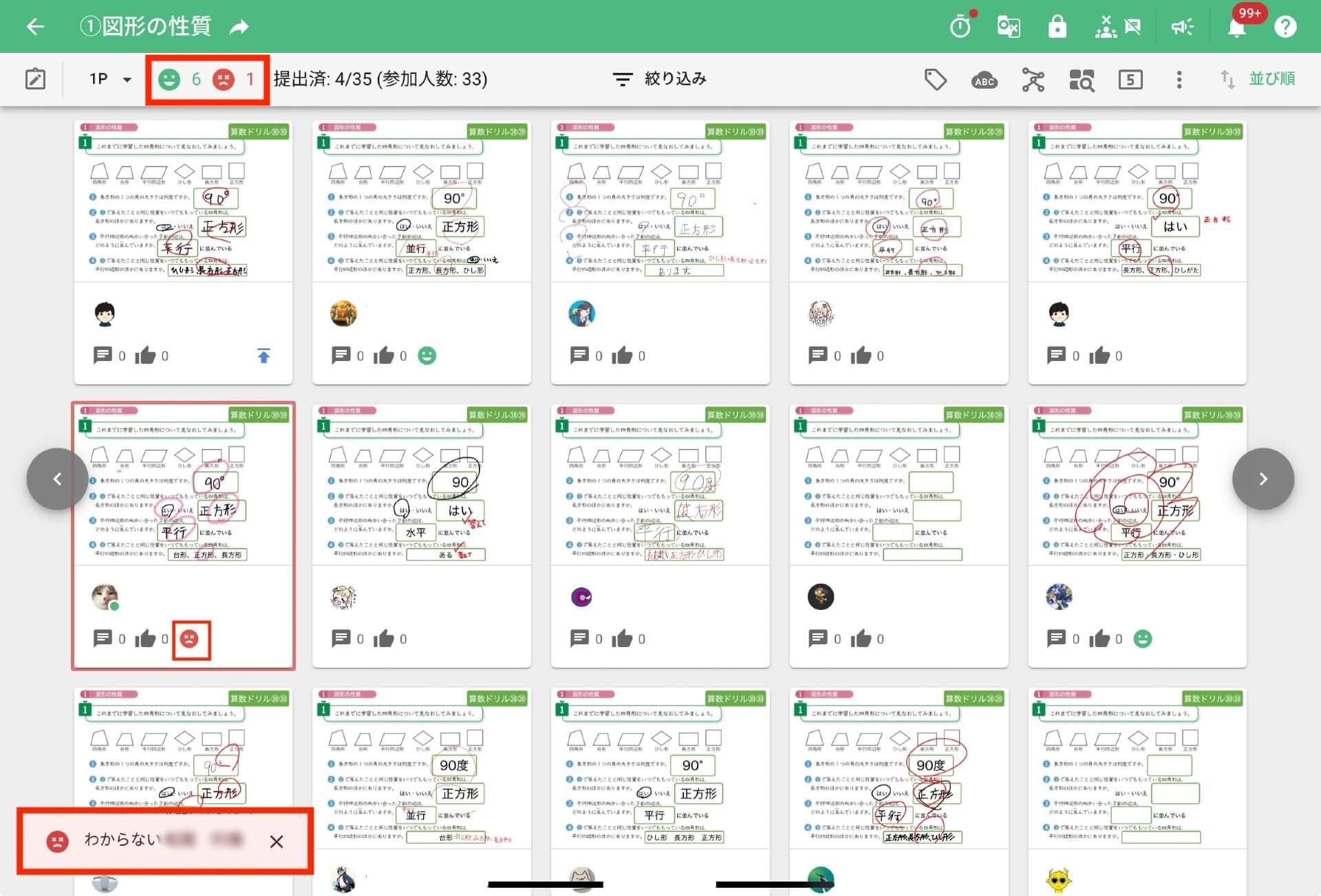

またスクールタクト上の「わからないボタン」も活用し、困った時に僕に相談できるようにもしています。

わからないボタンは先生への相談の合図に

子供たちはいろいろな場所で取り組んでいるので、最初に一周して、「この子はパーティションのかげで取り組んでいる」「この子はエレベーターホールにいる」と一通り居場所を確認します。その上で、巡回しながら子供たちの様子を確認し、声をかけます。

各々の場所で学習する子供たち

―ほかにも自由進度学習を実践している先生はいらっしゃいますか。

梅村:最初は僕のクラスだけで行っていたのですが、廊下やエレベーターホールで学ぶ子もいたので、ほかのクラスの子供たちも気になり始めたようです。ほかの学年のフロアにはいかないように伝えているので、6年生の子供たちだけですが「僕らもあんな勉強をやってみたい」と声が挙がりました。そこで、6年生は4クラスあるのですが、ほかの3名の先生と話し合い、学年の算数を自由進度学習で進めていくことにしました。

スクールタクトはライブ感のある授業を実現するツール

―スクールタクトは自由進度学習にどのように役立っているのでしょうか。

梅村:最初の段階では、授業1時間分の課題をつくってスクールタクトで配付していました。しかし、どんどん進んでいく子から、「一気に配付してほしい」と要望され、今では一単元分の課題を一気に渡しています。最初の授業の時に、この単元で最終的に何を学ぶのかを見通します。単元の課題を一括管理できるのはスクールタクトがあってこそでしょう。

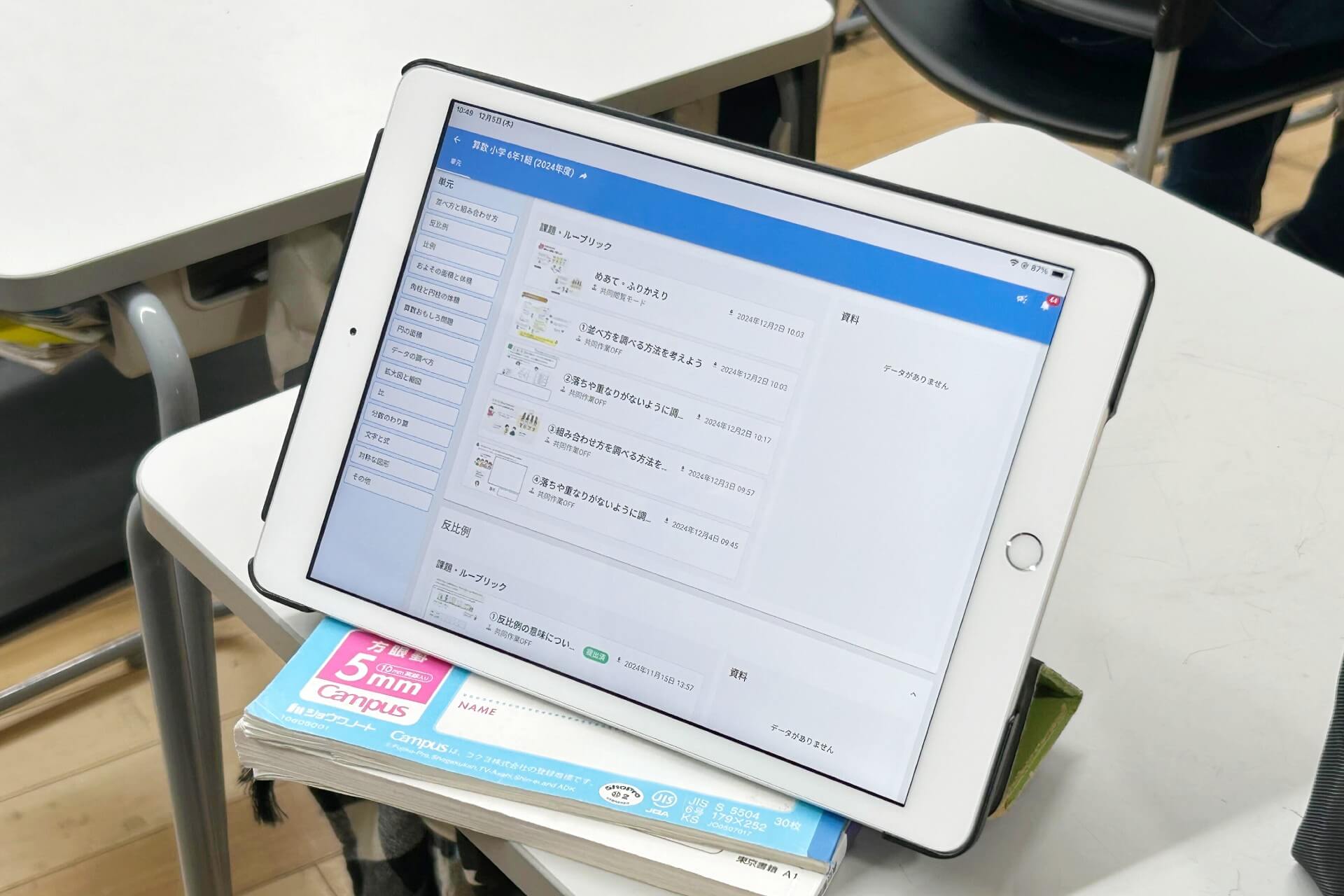

事前にスクールタクトに一単元分の資料を配付

そして、スクールタクトではリアルタイムに子供たちの進捗を確認できます。実際にフロアを回って子供たちの様子も見ますが、スクールタクト上でも様子を確認して、必要であれば声をかけます。タブレットは自由に持ち帰れることにしているので、「授業の時間だけでは課題が終わらなさそう」「家に帰って今日の課題の続きを進めたい」と感じた子供たちはスクールタクトで学びを進めていきます。そうした進捗も確認できます。

また、めあてと振り返りを重視しているので、それらを蓄積していくことができる点もメリットだと感じています。

めあてと振り返りも蓄積することができる

和田:私が感じているスクールタクトの良さは、リアルタイムで子供たちの状況を把握できるライブ感です。授業者と学習者の間に少しでもタイムラグがあると、授業はしらけてしまうものです。子供たちの反応をつぶさに把握し、もし反応が悪かったら修正していく。そういったライブ感のある授業を実現でき、スクールタクトは優れていると感じています。

また、一斉授業では、特定の子だけが手を挙げて進みます。結果的に、手を挙げていない子は受身の状態。スクールタクトがあれば、手を挙げることが苦手な子でも、自分が思っていることをどんどん発信していくことができます。しかも、クラスメートから「いいね」ボタンで承認もされる。こういった点からスクールタクトは、学習者主体となっていくための必須のツールだと思っています。さらに、個別最適だけでなく、“学校ならでは”の協働性を実現する仕組みでもありますよね。

委員会や学級経営にも活用

―算数の授業のほかに、スクールタクトはどう活用されていますか。

梅村:委員会活動で、6年生から5年生の委員への仕事の引き継ぎに利用しました。資料を配って、振り返りを書き込むなど、さまざま利用しています。

また、学級経営においては、子供たちの自己紹介の時間に利用しました。これは学内のミニ研修会で先生向けにもお伝えしました。スクールタクトを使えば、自己紹介で「好きな写真を入れられる」ということや、子供たちの記述をワードクラウドにかけて、「このクラスはサッカー好きが多いね」「このアニメを観ている子が多いんだね」といった特徴を可視化できるのがおもしろいです。

和田:スクールタクトは若い先生だけでなく、ベテランの先生にも活用が広がっています。退職して再任用で教諭をしている先生もスクールタクトの課題テンプレートを使って、課題を自作していました。今では、本校のほとんどの先生が利用しています。

カタチだけではなく、教育観の転換が重要

―自由進度学習を始めたい他校の先生にはどのようなアドバイスをしていますか。

梅村:中には、自由進度学習という手法だけを取り入れて、「自習と変わらないですよね」とおっしゃる先生もいます。しかし、子供たちが実りのある自由進度学習を実現していくためには、入念な環境整備が不可欠です。事前準備も大事ですし、授業中は歩き回って、子供たちに声をかけていきます。そのため、自由進度学習の間、先生はとても忙しいんです。

先生は児童の様子を常に気にかけ、サポートに徹する

形式だけ取り入れるのではなく、学びを子供たちに委ね、自分で調整したり目標を決めて頑張り切る力をつけたりするよう支えていくことが僕ら教員の役割のはずです。自由進度学習は、そういった教育観が表れた手法の1つだと理解することが大切です。

―「自校では難しい」「うちのクラスではできない」といった相談もありますか。

梅村:あります。「自校の子供に任せたら、収拾がつきません」というんです。でも、そもそも僕が自由進度学習を導入したのは、困難を抱えた子供が多い学校でした。だから、どのような学級でも取り組めると僕は思います。先生が管理していなければ学べないのであれば、子供たちに自分で学ぶ力をつけられていませんよね。僕らが「なんのために授業をしているか?」といえば、子供に力をつけていくためのはずです。

人はいろいろな学習方法を試してみないと、何が自分に合っているかはわからないものです。だから、ひとまず一通り取り組む機会をつくっていくことが大事だと思います。

実は自由進度学習のスタート段階で、一瞬成績が落ちるタイミングがあります。僕も自由進度学習を取り入れ始めた時に体験しました。それは、子供たちがまだ自分に合った学習の進め方を理解していないからです。例えば、グループで学んでいた子が友達にすべて教えてもらっていたために身に付かず、点数が下がってしまうといったことが発生します。こういった失敗は、勉強のやり方を見直すチャンスになります。「もしかしたら、私は友達と一緒だと集中できないのかも。黙々と一人で進める方法も試してみる」といった試行錯誤の後押しを教員はサポートします

子供に確認をしながら授業をつくっていくことが大事

―自由進度学習に対して、どのような手応えを感じていますか。

梅村:ご理解をいただくために保護者の方にも自由進度学習の意義を伝えています。皆さん、応援して見守ってくださっています。中には、「今年は算数の授業が本当に楽しいと言っています」という声を届けてくださった保護者の方もいました。

また、昨年・一昨年も6年生を担当し、僕の学級だけ自由進度学習に取り組んでいましたが、成績面を見ると、算数の点数が最も高かったんです。集中して座っていられない子や授業を聞いていることが苦痛で点数が下がっていた子は、自由進度学習で成績が上がります。自分で歩き回って、自分で質問して、自分で決めて、と待っている時間がない状態になるので、その分、効果的に学べるのです。

和田:誰かの指示を待つのではなく、「自分で選ぶこと」は「自分で責任を持つこと」でもあります。自己決定の経験を積み、自分で選ぶ姿勢やマインドを育てることは人生において必ずプラスになるでしょう。

有力なツールではありますが、あくまでも自由進度学習は1つの学習手法です。一律に「この手法をしよう」と推進するのではなく、大事なことは先生方が目の前の子供たちに合ったふさわしい手法を見つけだしていくことです。小学校の場合、1年生から6年生まで大きく発達段階の異なる子供たちがいます。そのため、どのような教育手法を選んでいくかは学年や学級で変わっていくと思います。

梅村:大切なことは、子供に相談しながら授業をつくっていくということではないでしょうか。僕が子供の声を受けて単元内自由進度学習に踏み切ったように、子供たちに確認をしながら少しずつ自由の幅を広げていくことが重要なポイントだといえるでしょう。

熱い想いを語ってくださった和田校長先生と梅村先生

関連記事

- 実際の自由進度学習の見学レポートはこちら。 https://note.com/schooltakt/n/nf9c042c34c7f

- 自由進度学習を始めるきっかけとなった「HILLOCK初等部」の導入事例はこちら。 https://schooltakt.com/case/46746/

海老名市立今泉小学校

所在地

神奈川県海老名市

インタビュー対象者

和田修二 校長先生

梅村周平先生(6年生担任)

Webサイト

http://www.imaizumisyo.edu.city.ebina.kanagawa.jp/