福島県新地町は、全国に先駆けてICT教育を進めてきたICT先進自治体です。2011年にはすべての小中学校で1人1台端末を整備し、2015年のスクールタクトサービス開始当初から導入。これまで国の実証事業にも数多く参加してきました。

震災からの復興の中「子供たちの夢と可能性を広げる教育を」とはじまったICT教育は、今や町の学びのスタンダードに。コミュニケーション力の高まりや、授業への高い関心、そして90%を超える子供が「学校が楽しい」と答えるなど、目に見える成果を生んでいます。

多様なICTツールを使いこなす新地町で、授業づくりの中心にあるスクールタクト。なぜ新地町はスクールタクトを選び続けているのか、新地町が見据えるこれからのICT教育とは──

新地町教育委員会教育長の泉田晴平氏と、指導課の佐藤和子氏にお話をうかがいました。

学び合いの習慣が子供たちの笑顔をつくる

―今年度の学校評価で「学校が楽しい」と答える児童生徒が、町内の小中学校で90%を超えたという結果について、どう感じていますか?

佐藤:これまでの新地町での取り組みの成果が表れたと思いました。「学校が楽しい」、「友達と関わるようになった」、「やさしくなった」、「話し合いができるようになった」…さまざまなうれしい声が子供たちから出てきましたね。

泉田:ICTがすべてではないにしても、スクールタクトなどの授業支援ソフトによって、お互いに学び合おうとか、理解しようとするとか、そういった気持ちになれた表れなのではないでしょうか。

新地町教育委員会 教育長 泉田晴平氏

佐藤:授業の中で、子供たち主体の学びが成立した結果だと思いますね。今日も2つ授業を見ましたが、どちらも子供がいきいきと学習していました。前に出て発表する子供たちが、誇らしげなんです。スクールタクトの中で、しっかり自分の言葉や図でまとめ、その後、友達との交流を通して、「今日の学びはこうだったよ」と伝えたくなったんでしょうね。だから笑顔で前に出て、堂々と発表できた。

泉田:「周りの子はどんなことを書いているんだろう」ということがわからないと、子供たちも不安ですよね。自信のない問題はなおのこと、発表することをためらってしまう。スクールタクトでは、ほかの子供たちの考えも取り入れながら、その中で自分の考えをまとめることができる。だから自信を持って、自分の言葉で発表できる。今後、社会で生きていく中で多様な人と関わっていきますが、そのための自己表現や他者理解を今、子供たちがやっているんですよね。素晴らしいと思いますね。

スクールタクトの活用で起きた学びの変化

―スクールタクトを導入されてから約10年、子供たちにどのような変化がありましたか?

佐藤:導入してまず成果として実感したのは、子供たちのコミュニケーション力の向上です。最初は、1対1で友達と会話をするという「形」から入りましたが、スクールタクトによってクラス全体で意見や考えを共有しやすくなり、他者の考えを参照しながら学び合う協働学習へと進化していきました。

また、自分の考えに対して「いいね」などのリアクションを受け取りやすくなり、自己有用感が高まったことも大きな変化と捉えています。子供たちはより抵抗感なく話し合いに参加することができるようになり、自然と相互理解も深まっていったと感じています。

今では先生が何も言わなくても、他者の意見を参考に自分の考えをブラッシュアップする姿や、課題を早く終えた子供がほかの子供に教え、学び合う姿が日常的に見られるようになりました。こうしたやりとりから新たな気づきが生まれ、授業時間をフルに活用して学びを深める様子を見ると、これはスクールタクトがあってこそだと感じます。同時に、自ら学びを深めやすい環境は、先生の負担軽減や子供の個別支援にもつながっていると思います。

また、スクールタクトは、不登校支援にもなっていると思います。新地町の場合、東日本大震災の後は不登校になる子供は多かったものです。しかしICTで、子供たちの学習の状況を適切に評価することができ、能力の差はあれども、個に合った学習が提供できました。このことが、学校に行って「自分の方法で勉強していいんだ」という居場所づくりにつながり、子供を学校に呼び戻したんだと思います。

泉田:これがまさに、「個別最適化された学び」ですよね。それが新地町では授業支援ソフトを使ってすでに行われています。

佐藤:家庭にいる子供たちにも課題を配信することもできますし、そこでのちょっとしたオンラインでのやり取りが、「学校へ行きたい」という気持ちにつながるのではないでしょうか。家庭との連携はやはり大事です。授業と家庭学習を接続する上でも、スクールタクトが果たす役割は大きかったです。

新地町教育委員会 指導課 佐藤和子氏

全国学調「話すこと・聞くこと」20ポイント向上の秘訣

―ほかに、子供たちの変化として、成果を感じられることはありますか?

佐藤:ほかの成果として、全国学力調査における「話すこと・聞くこと」や(知識・技能の)「活用力」の項目が、2014年から比べ、20ポイントも上がったんです。これも大きかったですね。

泉田:新地町の子供たちの傾向として、おとなしい子が多く、話すことや発表することがなかなか難しかった。それが今は、自らまとめたり、発表したりできるようになりました。このことは大きな成果だと思うんです。もともと素直な子供たちですけど、自ら自信を持って話したり、発表したりすることは、及ばないところでした。スクールタクトを通して、自分の考えをまとめたり、ほかの子供たちと意見や考えを交流し合うことが日常になったからだと感じます。

佐藤:子供たちの活き活きとした笑顔を見ると、やっぱりスクールタクトを活用することは正解だったと、実感として感じています。

先生の使いやすさを重視。新地町がスクールタクトを採択し続ける理由

―数あるICTツールの中で、スクールタクトを採択し続ける理由は?

佐藤:子供たちに必要な資質・能力の向上のために、学校が授業改善をどう進めていくかは大きな課題です。新地町では「主体的・対話的な学び」に加えて「探究的な学び」を成立させられる授業づくりこそが授業改善につながると考えています。

新地町では、教科や内容によって先生が使うツールを決めていて、Googleやスクールタクトなどいくつかの選択肢があります。何のツールを使うのかの見極めとして大切になるのは、この授業をどんな風に進めていきたいのかという指導観です。

例えば図形の求め方など、多様な考え方がある題材では、さまざまな子供たちの意見を一覧で共有し合えるスクールタクトの機能が有効だと思います。見える化された情報をもとに子供たちが学び合って、いろんな角度から多角的に問題解決に当たっていく。そんな時にどのツールが望ましいのかは、おのずと見えてくるところでしょう。

泉田:足掛け15年ぐらいICT教育に取り組んでいますが、その間にさまざまなツールが登場しました。その中で、現場の先生方で判断されて残ってきたものが、スクールタクトという点もあります。現場の声を聞きながらどんどんアップデートしていく製品でないと、先生方も使い続けていこうとはならないと思います。

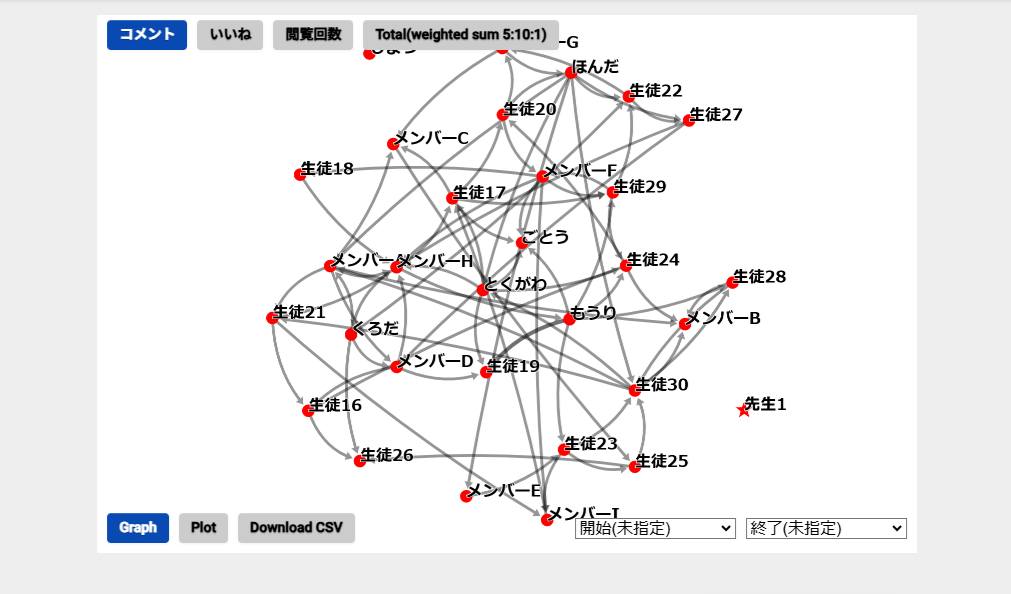

佐藤:スクールタクトに搭載している「交流マップ(旧名称:発言マップ)」では、子供たちの学び合いによるつながりが見えてくるんです。教科の学習を深めていくとともに、協働でいろいろなものを創り上げていくことが大事になってきます。授業の中でどう子供たちが関わり合っているのか、交流の可視化ができることによって、先生にとっては生徒指導に生かすこともできますし、学級経営を軌道に乗せるためのツールにもなりえますね。

交流マップ:スクールタクト上のログをもとに、児童生徒の交流の様子が可視化される

観海の精神 ~ICT教育の歩みとこれから

―今やICT先進自治体として知られる新地町ですが、これまでを振り返ってみると、いかがでしたか?

佐藤:最初は大変でした。端末環境を整えて、ぜひを使ってくださいと先生方に呼びかけても全然使ってもらえませんでした。ICT支援員さんを整備したものの「先生方からお呼びがかからないんです…」とずっと職員室にいて。支援員さんごとに担当クラスを割り振って、無理やり授業に入ってもらう。そんなところからはじまりましたね。

泉田:でも、そのくらいやらないと進まない状況でしたね。当時の教育長が、ICT活用に挑戦しましょうと言ったものの、各先生はピンときていない様子で、教育長が自ら各学校にICT活用の重要性を説明に回ったぐらいです。

当時関わっていた人から見ると、今の状況はすごい進歩に見えていると思いますよ。0から1をつくるのは大変ですけど、そこから5、10、20…と、関わった人たちのアイデアが積み重なっていく。これが新地町の教育なのだなと。頼もしい感じがあります。

佐藤:新地町の「観海の精神」っていうのが、非常に表れていますね。広い視野と深い思慮を持てという。宮城県・福島県で初めての学校が設立された際、「新しい時代を切り開いていくものは、教育だ」と言われていました。この精神は現在も、脈々と連なっていますね。新しいものに挑戦していくという気風として。

―今後の新地町のICT教育について、展望を教えてください。

佐藤:新地町の教育目標は、「夢を育み、可能性を伸ばす」です。子供たちが、ICT環境が充実した中で学ぶことで、将来子供たち自身の「生きる力」が、いろんなところで活かされるといいな、と。そんな願いを持って、これからもICT教育を推進していきたいと思います。

泉田:教育委員会としても、ICT教育をしっかりと支え、繋げていこうと思っています。佐藤先生がおっしゃる「夢を育み、可能性を伸ばす」その上に、子供たちの笑顔や将来を見て、子供たちに接していきたいです。学校現場の先生方も、そのことを意識して取り組んでもらいたいと思います。

子供たちが他者とつながりながら自ら学び、考え、表現する――そうした学びのプロセスを、最適なICTツールを活用しながら、日常の授業の中に丁寧に組み込んでいく。学校という学び場の変化とその積み重ねが、子供たち一人ひとりの力と笑顔を引き出し、変化の激しい社会をしなやかに生き抜くための「生きる力」へとつながっていく。

15年以上にわたる新地町のICT教育の取り組みから、未来に向けた確かな歩みを感じました。

新地町で行われているICT教育の模様は、動画でもお伝えしています。