カンタン操作でAIもデータもフル活用

スクールタクトだからこそできる

オンリーワンの

授業支援

環境選ばず

先生も

カンタン安心の

操作設計

授業づくりから

評価まで

オールインワンの

授業支援

現場の声に寄り添った

絶え間ない進化

きめ細かなユーザーサポート

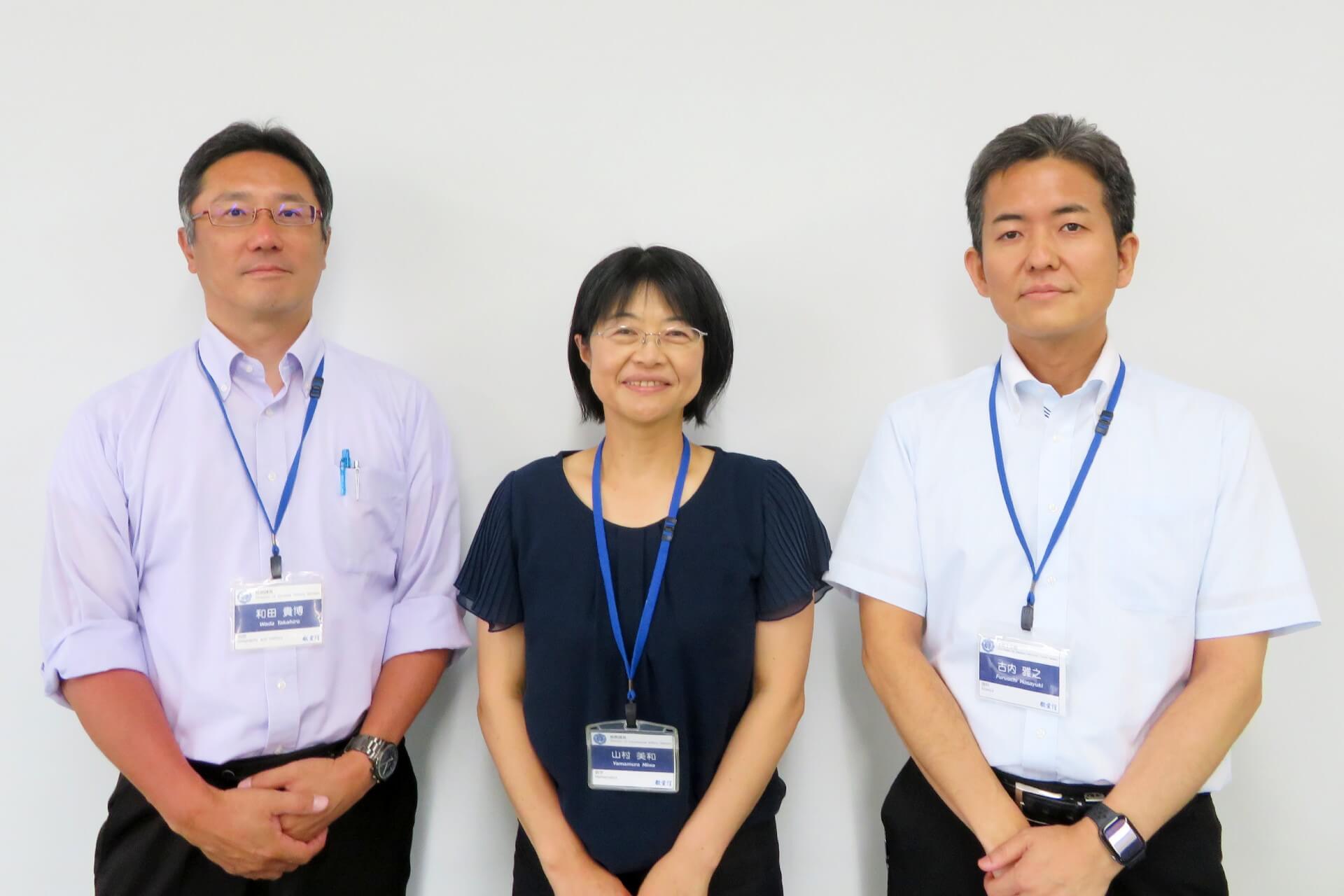

専門スタッフ(教員・研究経験者を含む)による

専門スタッフによる直接レクチャー

導入時はもちろん、導入後も年に1回の直接学校を訪問し、レクチャーを行なっています。

研修やさまざまな活用方法をご紹介する活用ライブラリ

オンライン研修や事例集などサポートコンテンツをご用意しています。

年度更新も手間なくラクラク

年度末の進級・卒業処理などのユーザー管理も手間なくシンプル。一括処理にも対応します。

異動先に課題が持ち出せる

過去に作成した課題の異動先への移行も可能。

新しい環境でも課題を使い続けられます。

スクールタクトならでは

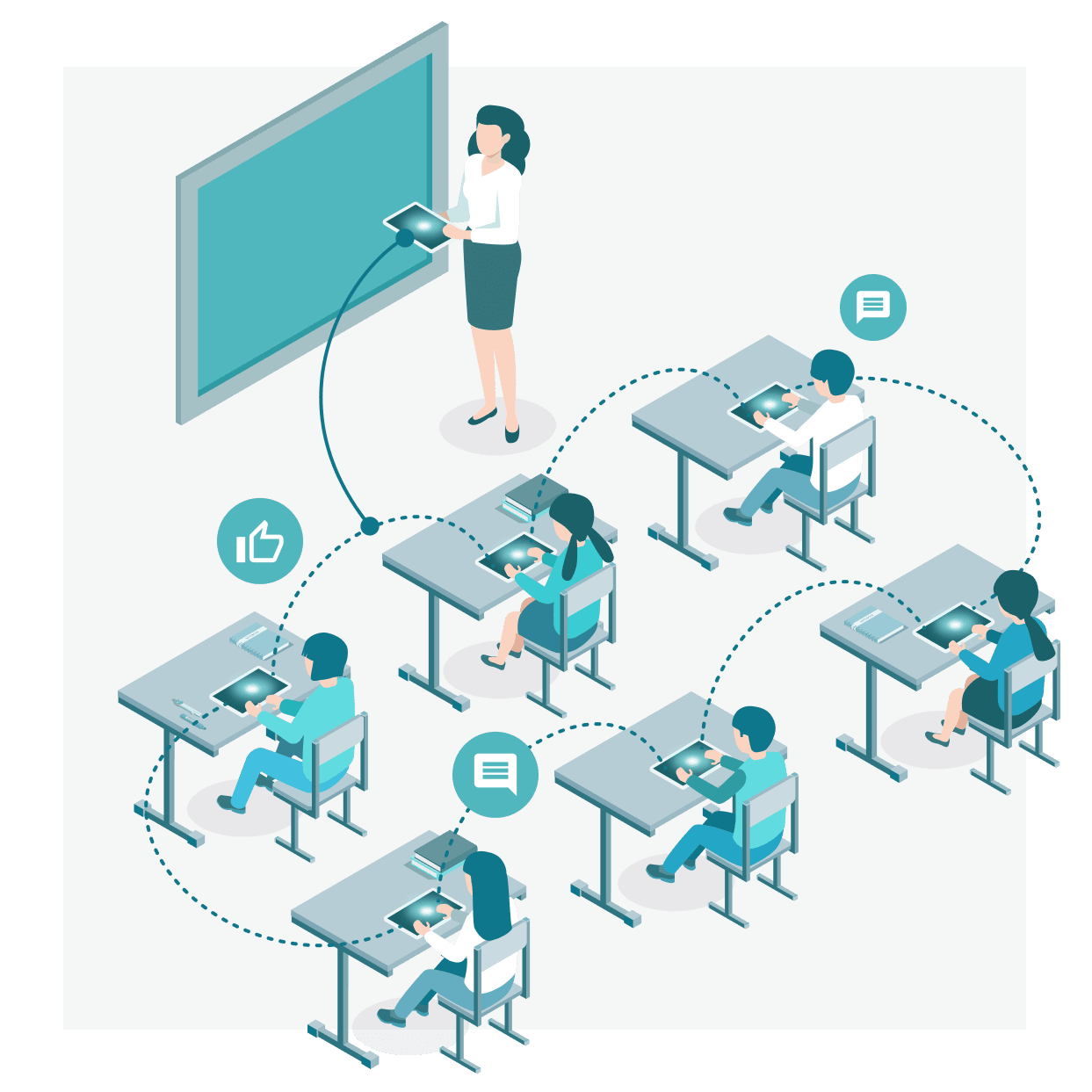

「提出不要・リアルタイム閲覧」

一斉授業でも、学び合える

子供たちが協働する時間を、できるだけ作りたい。

けれど、教えなければならない知識がたくさんある。

先生たちは、そんなジレンマを抱えながら、

授業をしていないでしょうか。

スクールタクトなら、先生が一斉に教えているその瞬間も、

学び合いに変えます。

スクールタクトならでは

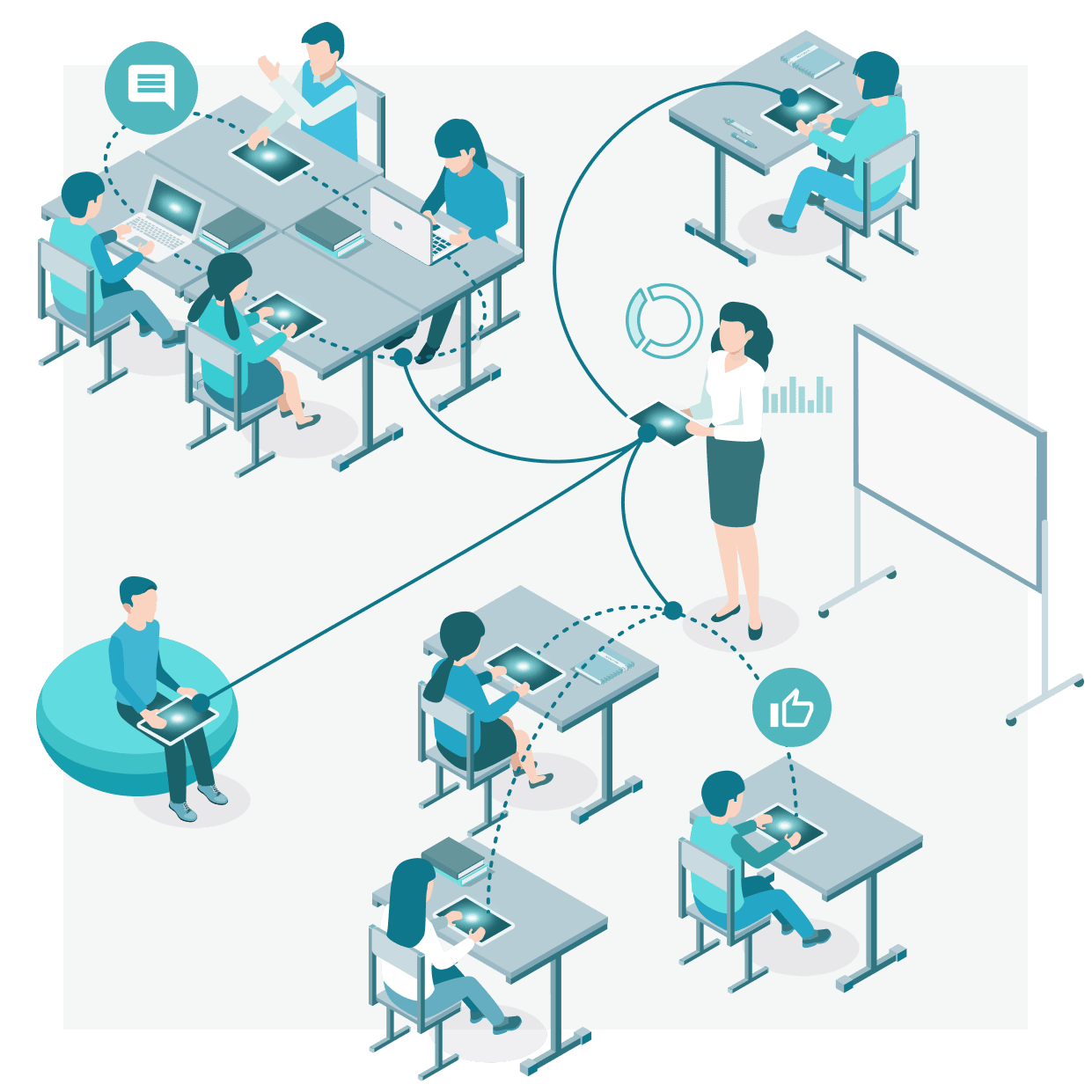

「先進AI・データ活用」

協働的な学びの、その先へ

仲間と協力する活動は、楽しい。

けれど、学びが深まらない。

子供たちは、そんな葛藤を抱えながら、

ペアやグループで活動していないでしょうか。

スクールタクトなら、協働的な学びの先にある深い学び合いに、

きっとたどり着けます。

学びと成長に寄り添い続ける

教育テクノロジーの開発

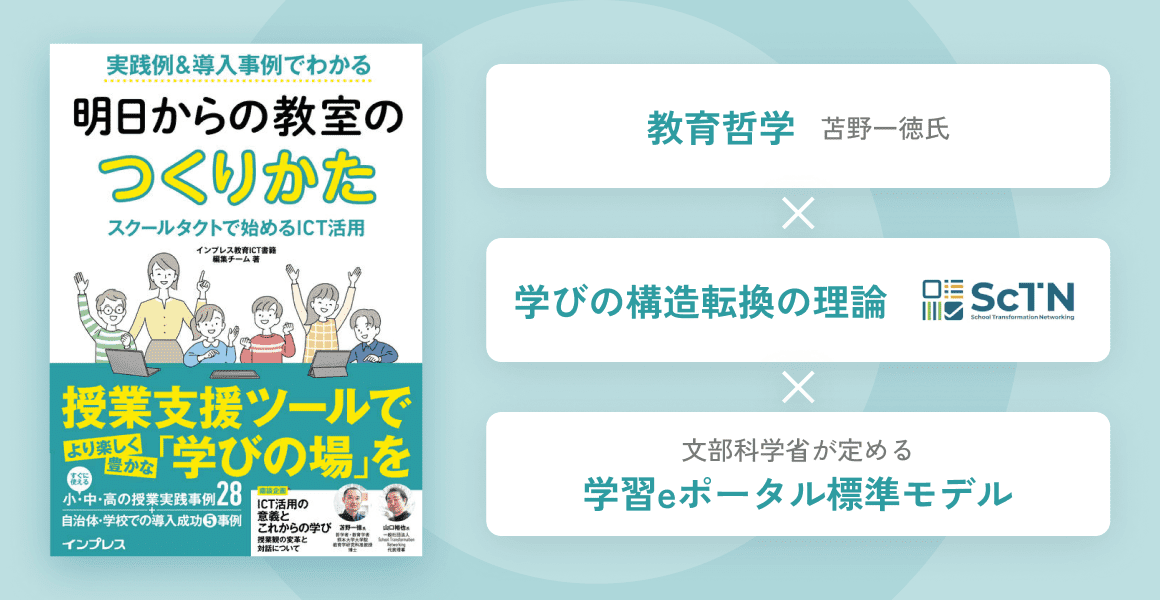

スクールタクトは、苫野一徳氏の教育哲学※1と、

一般社団法人ScTNが提唱する学びの構造転換の理論※2に基づき、

文部科学省が定める学習eポータル標準モデル※3に従って開発されています。

最新のAIや高度なデータ分析も、

一人ひとりの学びと成長に寄り添い続ける深い理念がなければ、

真に望ましい教育の未来を拓くことはできません。

スクールタクトの理念と機能を、

豊富な事例とともに紹介します。

設計理念と機能開発

学びの構造転換の理論に基づいて開発されているスクールタクトは、一斉授業はもちろん、学びを個別化・協働化する自由進度学習や、学びをプロジェクト化するPBLなど、さまざまな授業の実現をサポートします。先生の働き方改革にもつながる豊富な活用事例をご覧ください。

導入校

スクールタクトは国公私立問わず2,500校以上の小学校・中学校・高校・大学、学習塾および教育委員会に導入されています。

教育委員会

中学高校

私立小学校

大学・塾・フリースクール

お知らせ

全て見る大手学習塾・英進館のバーチャルキャンパス、開校1年で生徒数が約2.5倍に。累計200名を突破。

スクールタクトを活用し、地域や状況に左右されない「質の高い学びの場」を実現。学びの地域間格差や不登校など、教育課題にも対応した1年の実績を報告 大手学習塾・英進館が2024年4月に開校した「英進館バーチャル...

スクールタクトの公式課題テンプレートが、業界最多1万点を突破!

思考ツールや新聞の型、教科書単元に沿った課題のテンプレートを無料で利用できます。 株式会社コードタクト(本社:東京都渋谷区、代表取締役:後藤 正樹、以下「当社」)の授業支援クラウド「スクールタクト」が提供す...

スクールタクト、全機能初年度無償のキャンペーンを 2026年3月末まで延長

リアルタイムでの進捗確認・データ・AI活用で、 先生の負担軽減と学びの深化をサポート「NEXT GIGA支援キャンペーン」 株式会社コードタクト(本社:東京都渋谷区、代表取締役:後藤 正樹、以下「当社」)の...

お気軽にお問い合わせください

新規お申し込みで初年度無償になるキャンペーン実施中。

サービスについてのご不明点はお気軽にお問い合わせください。